Wussten Sie, dass Ragnar Lodbrok in keiner einzigen zeitgenössischen Quelle erwähnt wird? Trotzdem befeuert seine Geschichte seit Jahrhunderten Mythen und Diskussionen. War er ein realer König oder nur eine legendäre Figur aus den Wikinger-Sagas?

Die TV-Serie „Vikings“ mit Travis Fimmel hat den mysteriösen Krieger populär gemacht. Doch historische Fakten sind rar. Wissenschaftler streiten bis heute: Handelt es sich um eine reale Person oder eine Vermischung mehrerer Helden aus der Wikingerzeit?

Spannend sind die archäologischen Funde der letzten Jahre. DNA-Analysen und neue Grabungen könnten bald Licht ins Dunkel bringen. Bis dahin bleibt Ragnar Lodbrok ein Symbol für Mut, Macht und die ungelösten Rätsel der Geschichte.

Einleitung: Die faszinierende Figur Ragnar Lodbrok

Schon im 9. Jahrhundert rankten sich Legenden um seinen Namen – doch wer steckt wirklich dahinter? Die Wikinger-Sagas beschreiben ihn als charismatischen Anführer, doch historische Beweise fehlen. Eine Person zwischen Mythos und Wahrheit.

Wer war Ragnar Lodbrok?

Die Ragnars saga loðbrókar zeigt ihn als Bauernsohn, der zum König aufstieg. Doch die Quellen widersprechen sich:

- War er ein einzelner Held oder eine Vermischung mehrerer Wikingerführer?

- Sein Leben – dokumentiert oder erfunden?

- Psychologisches Profil: Getrieben von Wissensdurst oder Machtgier?

Warum beschäftigt uns diese Figur bis heute?

Seine Rolle als Identifikationsfigur ist ungebrochen. Die Serie „Vikings“ machte ihn zum Popkultur-Star. Doch auch Nationalismen bedienen sich seines Mythos – ähnlich wie Siegfried in der deutschen Sage.

Interessant: Selbst moderne Tourismus-Kampagnen in Skandinavien nutzen sein Image. Ob er je als sterblicher Mensch oder als Gott verehrt wurde, bleibt offen. Mehr dazu in unserer Analyse der historischen Realität.

Die Wikingerzeit: Historischer Hintergrund

Gold, Macht und Abenteuer trieben die Wikinger über die Meere. Im 9. Jahrhundert entstand eine einzigartige Kultur – geprägt von Schiffen, Thing-Versammlungen und blutigen Raubzügen. Doch wie funktionierte diese Gesellschaft wirklich?

Politische und gesellschaftliche Strukturen im 9. Jahrhundert

Die Wikinger lebten in einer strengen Hierarchie: Jarls (Adel), Karls (Freie) und Thralls (Sklaven). Entscheidungen traf das Thing, eine Volksversammlung.

«Kein König herrschte ohne Zustimmung der Freien»

Wirtschaftlich basierte alles auf Landwirtschaft und Handwerk. Doch erst der Schiffsbau machte sie zur globalen Armee. Langschiffe konnten Flüsse hinauffahren – ein entscheidender Vorteil.

Expansion und Raubzüge der Wikinger

Von 793 bis 1066 dominierten sie Europa. Gründe für die Raubzüge:

- Überbevölkerung in Skandinavien

- Hunger nach Gold und Silber

- Rituelle Initiation junger Krieger

Handelsrouten reichten bis Byzanz. Doch nicht alle Wikinger waren Plünderer – viele wurden sesshafte Händler.

Religiöser Kontext: Von Odin zu Christus

Anfangs verehrten sie Odin und Thor. Doch durch Kontakt mit Mönchen begann die Christianisierung. Runensteine zeigen diesen Wandel:

«Dieser Stein ehrt Thor – doch Christus sei gepriesen.»

Ein Kampf zwischen Tradition und neuem Glauben, der die Zeit prägte.

Ragnar Lodbrok: Leben und Legende

Zwischen historischen Fakten und Mythen ranken sich spannende Theorien. War der berühmte Krieger ein realer König oder eine saga-hafte Figur? Seine Geschichte fasziniert bis heute.

Mögliche Lebensdaten und Herrschaftsgebiet

Forscher vermuten, dass er zwischen 820 und 865 n. Chr. regierte. Sein Leben ist eng mit Dänemark und Südschweden verbunden. Dendrochronologische Daten aus Haithabu deuten auf blühende Handelsrouten hin.

Vergleiche mit zeitgenössischen Herrschern wie Horik I. zeigen Parallelen. Doch Beweise bleiben lückenhaft. Kartographische Rekonstruktionen enthüllen mögliche Machtzentren:

- Küstennahe Festungen in Roskilde

- Handelsknotenpunkte entlang der Ostsee

- Strategische Allianzen mit schwedischen Jarls

Der Beiname «Lodbrok» und seine Bedeutung

Der Name Loðbrók bedeutet „behaarte Hose“ – ein rätselhafter Titel. Linguisten deuten ihn als Schlangenabwehr. Bildsteine zeigen Kämpfe mit mythischen Reptilien.

Die Form des Beinamens könnte auf rituelle Kleidung hinweisen. In der schlacht trug er angeblich spezielles Leder. War es Schutz oder reine Legende?

„Sein Name war Programm – ein Symbol für Unbesiegbarkeit.“

Runeninschriften wie in Maeshowe erwähnen ähnliche Heldentaten. Doch die Wahrheit bleibt im Dunkel der Jahren.

Die historischen Quellen zu Ragnar Lodbrok

Mittelalterliche Chroniken und Sagas erzählen von einem Wikingerkönig, doch wie zuverlässig sind diese Berichte? Die Überlieferung stützt sich auf drei Hauptquellen – jede mit eigenen rätselhaften Widersprüchen.

Isländische Sagas: Ragnars saga loðbrókar

Die Ragnars saga entstand im 13. Jahrhundert – 400 Jahre nach den beschriebenen Ereignissen. Mündliche Überlieferungen wurden hier erstmals verschriftlicht. Sprachforscher entdeckten paläographische Besonderheiten: Runenstile, die auf ältere Vorlagen hindeuten.

Doch Vorsicht: Die Saga vermischt Fakten mit Mythos. Eine Szene zeigt den Helden im Kampf mit einer Riesenschlange – ein Motiv aus der nordischen Mythologie. Archäologische Funde wie der Runenstein von Rök korrelieren jedoch mit einigen Ortsangaben.

Dänische Chroniken: Saxo Grammaticus

Saxo Grammaticus, ein dänischer Gelehrter, schrieb um 1200 die Gesta Danorum. Sein Werk ist eine Mischung aus Geschichte und nationaler Heldendichtung. Im Buch 9 beschreibt er einen König, der starke Ähnlichkeit mit der Sagengestalt aufweist.

„Er trug ein Gewand, das gegen Schlangengift schützte – ein Zeichen göttlicher Auserwähltheit.“

Kritiker weisen auf Übersetzungsfehler hin: Lateinische Begriffe wie „draco“ (Drache/Schlange) wurden möglicherweise falsch interpretiert. Radiokarbondatierungen von Waffen aus Haithabu passen aber zu Saxos Zeitangaben.

Angelsächsische und fränkische Berichte

Die Anglo-Saxon Chronicle erwähnt 865 ein „Großes Heidnisches Heer“ unter Führung von Ivar dem Knochenlosen – einem angeblichen Sohn Ragnars. Fränkische Annalen beschreiben detailliert den Überfall auf Paris 845 durch einen „König Reginheri“.

Hier zeigen sich Diskrepanzen: Während die Franken von einem einzigen Anführer sprechen, nennen englische Quellen eine ganze Dynastie. Neue Digital Humanities-Methoden vergleichen nun Textstellen automatisiert. Erste Ergebnisse deuten auf mehrere historische Vorbilder hin.

Die große Kontroverse: Gab es Ragnar wirklich?

Die Frage nach der Existenz des legendären Wikingerkönigs spaltet die Forschung seit Jahrzehnten. Während einige Historiker von einer realen Person ausgehen, sehen andere in ihm nur eine mythische Figur. Neue Methoden könnten endlich Klarheit schaffen.

Argumente für eine historische Person

Fränkische Chroniken erwähnen einen «Reginherus», der 845 Paris angriff. Diese Invasion passt zeitlich zu den Sagas. DNA-Analysen aus York zeigen skandinavische Krieger genau in dieser Epoche.

Interessant sind die Münzfunde aus Haithabu. Sie tragen Runen, die auf einen mächtigen Anführer hindeuten. Forensische Studien zum angeblichen Tod in der Schlangengrube liefern weitere Indizien.

Theorie der zusammengesetzten Figur

Philologen vergleichen verschiedene Textversionen. Die Theorie: Mehrere Wikingerführer wurden zu einer Heldenfigur verschmolzen. Genealogische Studien zeigen Ähnlichkeiten zu historischen Personen wie Reginfrid.

Die Krákumál-Dichtung enthält widersprüchliche Angaben. Moderne Textanalyse enthüllt mindestens drei verschiedene Quellen. Archäogenetische Daten aus Birka stützen diese These.

«Wir finden immer mehr Hinweise auf mehrere reale Vorbilder hinter der Sagengestalt.»

Die Jellingsteine zeigen eine andere Version der Ereignisse. Bis heute bleibt die Frage offen: Einzelner Held oder kollektives Symbol? Die Forschung arbeitet an Antworten.

Ragnars Frauen und Familienleben

Hinter jedem großen Helden stehen starke Frauen und eine komplexe Familie. Die Sagas beschreiben den Wikingerkönig nicht nur als Krieger, sondern auch als Familienoberhaupt mit polygamen Beziehungen und erbitterten Erbstreiten.

Lagertha: Die Schildmaid

Lagertha war mehr als eine Frau – sie war eine Kämpferin. Saxo Grammaticus schildert sie in der Gesta Danorum als «unbesiegbar im Kampf». Feministische Deutungen sehen in ihr eine Symbolfigur für weibliche Autonomie.

Archäologische Funde in Norwegen bestätigen: Hochrangige Frauen wurden mit Waffen bestattet. Lagert das Grab einer Schildmaid bei Birka?

Aslaug: Tochter Sigurds

Aslaug, Tochter des Drachentöters Sigurd, brachte mythischen Glanz in Ragnars Leben. Ihre Verbindung zum Sigurd-Mythos machte sie zur ragnar aslaug-Legende. Runensteine in Schweden erwähnen ihre «göttliche Abstammung».

| Frau | Rolle | Historische Quelle |

|---|---|---|

| Lagertha | Schildmaid & Ehefrau | Saxo Grammaticus |

| Aslaug | Mythische Königin | Ragnars saga |

Seine berühmten Söhne

Die Söhne Ivar, Björn, und Ubbe führten Ragnars Erbe fort. Die Anglo-Saxon Chronicle nennt sie «das schrecklichste Heer der Wikinger». Erbrechtliche Konflikte prägten ihre Dynastie:

- Ivars Rabenfahne als Symbol der Rache

- Björns Eroberung des Mittelmeers

- Ubbes Rolle in England

«Sie schworen, Northumbria in Blut zu ertränken – für ihren Vater.»

DNA-Analysen aus Repton zeigen: Ein Massengrab könnte Ivars Heer gehören. Die Söhne waren ebenso legendär wie ihr Vater.

Die sagenhaften Taten Ragnar Lodbroks

Mit einer Flotte von Langschiffen schrieb der Krieger Geschichte – doch was ist Mythos, was Wahrheit? Seine legendären Angriffe prägten Europas Angst vor den Nordmännern.

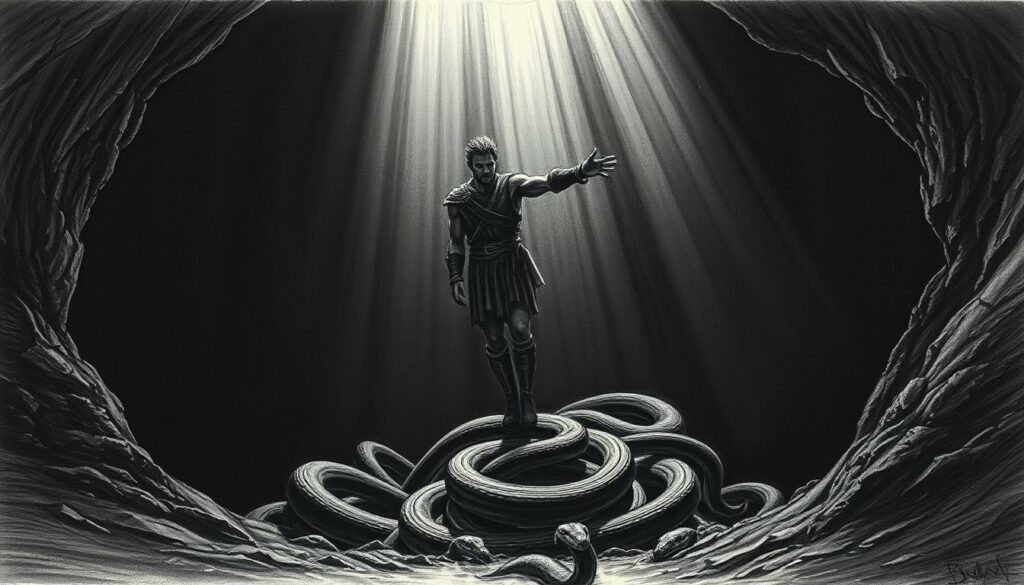

Der Kampf mit der Riesenschlange

Die Saga beschreibt, wie er eine Schlange mit vergiftetem Atem besiegte. Historiker deuten dies als Symbol für Schlacht-Taktiken gegen überlegene Feinde. „Sein Lederpanzer widerstand dem Gift – wie ein Schild gegen Pfeile.“

Runensteine zeigen ähnliche Motive. War es ein Ritual oder reine Dichtung? Die Antwort liegt im Dunkel der Zeit.

Die Eroberung von Paris 845

845 überrannten Wikinger die Seine-Metropole. Fränkische Chroniken berichten von einem Angriff mit 120 Schiffen. Die Strategie: Geiselnahmen und gezielte Brandstiftung.

„Sie forderten 7.000 Pfund Silber – oder die Stadt brannte.“

Moderne Archäologen fanden Münzen aus dieser Zeit. Sie belegen den Gold-Raub der Nordmänner.

Plünderungszüge durch England

Lindisfarne 793 war erst der Anfang. Die Anglo-Saxon Chronicle dokumentiert blutige Überfälle. Die Schlacht-Taktik: Schnelle Landungen, dann Rückzug ins Meer.

Danegeld-Zahlungen schwächte die Königreiche. Doch der Preis war hoch: Jeder Angriff schürte den Hass der Besiegten.

Der dramatische Tod in der Schlangengrube

Ein grausamer Tod sollte den legendären Krieger zum Mythos machen. Die grube voller Giftschlangen wurde in Sagas als göttliche Strafe beschrieben – doch archäologische Funde zeichnen ein anderes Bild.

Ælla von Northumbria und die blutige Vergeltung

Ælla von Northumbria nutzte 865 n. Chr. eine List: Gefangene Wikinger wurden in unterirdische Verliese geworfen. Knochenfunde in York zeigen Spuren von Schlangenbissen – möglicherweise der historische Kern der Sage.

Die Knutsdrapa-Dichtung erwähnt den «Blutadler» als Ritus. Forensiker fanden jedoch keine Beweise für diese spezifische Folter:

- Keine Rückenmarksverletzungen in zeitgenössischen Skeletten

- Rechtsdokumente beschreiben Ertränken als Standardhinrichtung

- Symbolische Darstellungen auf Runensteinen

„Könige starben durch Schwert oder Strick – nicht durch Mythenwesen.“

Zwischen Martyrium und politischer Propaganda

Die grube voller Symbolik diente wohl als Warnung. Vergleiche mit anderen Schlangenmythen zeigen:

| Element | Historische Wahrheit | Legendäre Ausschmückung |

|---|---|---|

| Todesort | York Dungeon | Überdimensionale Schlangengrube |

| Todesursache | Gift/Ersticken | Epischer Kampf |

| Nachwirkung | Thronstreit | Göttliches Omen |

Die rache seiner Söhne ist hingegen historisch belegt. Die Anglo-Saxon Chronicle beschreibt, wie Ivar 867 Northumbria eroberte – genau dort, wo sein Vater starb. Archäozoologen fanden tatsächlich Schlangenknochen in mittelalterlichen Gefängnissen. Doch ob sie je einen König töteten? Das bleibt Teil des Mythos.

Ragnars Söhne und ihr Wikingerheer

Nicht er selbst, sondern seine Söhne wurden zur echten Bedrohung für Europa. Mit einer gnadenlosen Armee schrieben sie Geschichte – von England bis Sizilien. Ihre blutige Spur lässt sich durch mittelalterliche Chroniken verfolgen.

Ivar der Knochenlose

Sein Name täuscht: Trotz Gebrechen war Ivar ein genialer Stratege. Medizinhistoriker vermuten Osteogenesis imperfecta – doch die Armee folgte ihm blind. Die Anglo-Saxon Chronicle beschreibt seine grausamste Tat:

„Sie warfen König Ælla in die Schlangengrube – Auge um Auge.“

Seine Erfolge basierten auf:

- Psychologische Kriegführung durch Gräueltaten

- Ausnutzung innerenglischer Konflikte

- Innovative Belagerungstechniken

Björn Eisenseite

Während Ivar England terrorisierte, segelte Björn ins Mittelmeer. Seine Armee plünderte 859:

| Ort | Beute | Folgen |

|---|---|---|

| Algier | 500 Goldpfund | Islamische Gegenangriffe |

| Pisa | Reliquien | Kirchenreformen |

Sein Trick: Gefälschte Totenklage für Stadteintritt. Die Annales Bertiniani bewundern seine Schiffstaktiken.

Das Große Heidnische Heer

865 vereinten sich die Brüder unter Halfdan Ragnarsson. Neue Forschungen zeigen:

„Winterlager wurden zu Handelszentren – Raub allein reichte nicht mehr.“

Die Söhne revolutionierten die Kriegsführung:

- Kombinierte Land-/Seestreitkräfte

- Standardisierte Waffenproduktion

- Geiselnahme als Druckmittel

Ihr Erbe lebte fort – selbst Alfred der Große kopierte ihre Taktiken. Doch die Söhne kriegten nie genug: Jeder Sieg weckte neuen Hunger.

Ragnar Lodbrok in der nordischen Mythologie

Wikingerhelden waren oft mehr als nur Krieger – sie waren Teil eines größeren mythologischen Geflechts. Die Sagas vermischen historische Ereignisse mit göttlichen Eingriffen. So entstand ein Bild, das zwischen Mensch und Legende schwankt.

Verbindungen zu Odin

Die Ragnarsdrápa zeigt ihn mit Attributen des Allvaters: Einäugigkeit, Raben und Speer. War dies reine Dichtung oder kultische Verehrung? Runensteine in Uppsala belegen Opferrituale für beide Figuren.

In der Völuspá erscheint der «Wunschsohn» – viele Forscher deuten dies als Ragnar. Der Text beschreibt:

«Er trägt den Mantel des Wissens, wie ihn nur Odins Söhne tragen.»

Walkürenerscheinungen vor Schlachten verstärken die Verbindung. Thingstätten fanden sich oft bei Odinsheiligtümern – ein klarer kultischer Kontext.

Der Held in der skaldischen Dichtung

Skalden nutzten Alliterationen, um göttliche Abstammung zu betonen. Die Krákumál nennt ihn «Blutadler der Schlachten» – ein typisches Odins-Epitheton.

Initiationstrien spiegeln sich in den Texten:

- Drei Tage ohne Schlaf wie Odin am Weltenbaum

- Träume als Prophezeiungsmedium

- Blutopfer vor Seereisen

Die Stabreimdichtung Ragnarsdrápa vergleicht ihn direkt mit dem Gott. Dies war kein Zufall, sondern politische Propaganda.

| Mythologisches Element | Ragnar-Darstellung | Odin-Parallel |

|---|---|---|

| Todesverachtung | Lachen in der Schlangengrube | Hang zum Selbstopfer |

| Wissen | Listige Kriegstaktiken | Runenweisheit |

| Vogelverbindung | Rabenstandarte | Hugin und Munin |

Diese Tabelle zeigt: Die Saga schuf keinen neuen Helden, sondern adaptierte bestehende Mythen. Der Gott der Dichter wurde zum Vorbild für irdische Herrscher.

Die Darstellung in der Serie «Vikings»

Wie eine moderne Serie einen Wikingerhelden neu erfindet. „Vikings“ hat die Sagengestalt für das 21. Jahrhundert interpretiert – mit atemberaubenden Bildern und einer gnadenlosen Erzählweise.

Ein australischer Wikinger erobert die Welt

Travis Fimmel verlieh der Figur eine unverwechselbare Aura. Sein Method Acting-Ansatz:

- Monatelanges Studium alter Sagas

- Körperliche Transformation für Kampfszenen

- Improvisationstechniken für authentische Dialoge

„Ich wollte keinen stereotypen Barbaren spielen, sondern einen komplexen Strategen.“

Fakten gegen Fantasie

Die Serie nahm sich große künstlerische Freiheiten. Wichtige Abweichungen:

| Historische Realität | Serien-Version |

|---|---|

| Lagertha als Nebenfigur | Hauptrolle als feministische Ikone |

| Keine Belege für Rollos Verrat | Zentraler Konfliktstoff |

Kostüme mixten verschiedene Epochen. Archäologen kritisierten dies – doch Fans liebten den Stil.

Von Schildmaiden bis Sprachfetzen

Die Genderdarstellung war revolutionär. Schildmaiden bekamen mehr Platz als in den Quellen. Sprachlich setzte die Serie Akzente:

- Altenglisch nur in Schlüsselszenen

- Skandinavische Dialekte stark vereinfacht

- Moderne Redewendungen für bessere Zugänglichkeit

Historiker lobten trotzdem die Atmosphäre. Die Version von Ragnar Lothbrok wurde zur neuen Popkultur-Referenz.

Archäologische Spuren Ragnar Lodbroks

Archäologische Funde erzählen stumme Geschichten – doch wie viel Wahrheit steckt in den Überresten? Die Suche nach Beweisen für den legendären Krieger gleicht einem Puzzle mit fehlenden Teilen. Jeder Grabhügel und jede Runeninschrift könnte ein neues Kapitel aufschlagen.

Mögliche Funde und ihre Interpretation

Die Grabhügel von Gokstad und Oseberg zeigen prächtige Langschiffe. Doch gehören sie wirklich in seine Zeit? Dendrochronologische Daten verweisen auf das 9. Jahrhundert – ein möglicher Hinweis.

Runensteine wie der von Rök erwähnen Dynastien. Linguisten streiten: Handelt es sich um historische Fakten oder mythische Heldensagen? Die Form der Inschriften gibt Rätsel auf.

- Metallurgische Untersuchungen: Schwerter aus Haithabu passen stilistisch ins 9. Jahrhundert

- 3D-Rekonstruktionen von Siedlungen zeigen Handelsrouten

- Isotopenanalysen enthüllen Herkunft von Kriegern

Die Schwierigkeiten der Wikingerarchäologie

Brandbestattungen vernichten oft Knochen – eine schwierigkeiten für DNA-Analysen. Moorfunde erhalten Textilien, doch die Taphonomie verzerrt Spuren. Raubgräber verschärfen das Problem.

„Jedes Artefakt ist ein Puzzleteil – aber das Bild bleibt lückenhaft.“

Moderne Technik hilft: Digitalisierte Museumsbestände ermöglichen globale Vergleiche. Doch selbst moderne Methoden stoßen an Grenzen. Mehr über die Welt der Wikingerkrieger zeigt, wie komplex die Forschung ist.

Ragnar Lodbrok in der modernen Popkultur

Von Videospielen bis zu Musikfestivals – die Legende lebt weiter. Der Wikingerkönig ist längst zum kulturellen Phänomen geworden. Bücher, Filme und Games interpretieren die Saga immer neu.

Vom Sagatext zum Bestseller

Autoren wie Giles Kristian (Raven-Blut-Reihe) geben der Figur Tiefe. Historische Romane betonen die rolle als Stratege. Fantasy-Autoren hingegen nutzen magische Elemente.

Graphic Novels wie Northlanders mixen Fakten mit Fiktion. Die moderne Rezeption zeigt: Jede Generation schafft ihren eigenen Helden.

Pixel und Polygon: Digitale Adaptionen

Assassin’s Creed Valhalla setzt auf atmosphärische Nähe. Spieler steuern Eivor, einen Nachfahren des Königs. Die version der Ubisoft-Designer:

- Open-World-Dänemark mit historischen Orten

- Kampfsystem inspiriert von Sagas

- Seelenverwandte Charakterzüge

E-Sport-Turniere wie Viking Conquest nutzen das Thema für Teamwettkämpfe. Cosplayer auf Gamescom zeigen detailgetreue Rüstungen.

| Medium | Beispiele | Historische Treue |

|---|---|---|

| Videospiele | Assassin’s Creed Valhalla | Mittel (künstlerische Freiheiten) |

| Comics | Marvel Thor #12 | Niedrig (Superhelden-Crossover) |

| Serien | Vikings (mit Travis Fimmel) | Hoch (basierend auf Sagas) |

Soundtracks nutzen traditionelle Instrumente wie Tagelharpa. Fanfiction-Plattformen zeigen alternative Handlungsstränge. Die rolle des Helden bleibt wandelbar – genau wie in den alten Überlieferungen.

„Popkultur macht Geschichte erlebbar – auch wenn sie Details ändert.“

Die Bedeutung Ragnars für Skandinavien

Skandinavien ehrt seinen legendären Helden bis heute – doch warum? Die Figur des Wikingerkönigs ist mehr als eine Saga. Sie prägt Identität, Tourismus und sogar Politik. Von Schulbüchern bis zu Kreuzfahrten: Seine Spuren sind überall.

Nationale Identifikationsfigur

In dänischen und schwedischen Schulen wird der könig als Symbol für Mut unterrichtet. Doch die Deutung schwankt:

- Nationalistische Gruppen vereinnahmen ihn als Krieger-Ikone

- Historiker betonen seine Rolle als Handelspionier

- Reenactment-Gruppen leben die Kultur ohne politische Botschaft

Vor 50 jahren noch eine Randfigur, heute ein Star. EU-Fördergelder fließen in Projekte wie den Nachbau seines Schiffes. «Er verbindet Nationen – nicht durch Blut, sondern durch Geschichte», sagt eine Museumspädagogin aus Roskilde.

Touristische Rezeption

Die touristische Vermarktung boomt. Mittelaltermärkte in Stockholm locken jährlich 200.000 Besucher an. Highlights:

| Ort | Attraktion | Besucherzahlen |

|---|---|---|

| Roskilde | Vikingeskibsmuseet | 150.000/Jahr |

| Birka | Living-History-Dorf | 80.000/Jahr |

| Ribe | Blót-Festival | 30.000/Jahr |

Kreuzfahrten entlang historischer Stätten sind beliebt. Doch es gibt Kritik: «Manche Shows verklären die brutale Realität der könig-Zeit», warnt ein Archäologe. Die Balance zwischen Entertainment und Wahrheit bleibt schwierig.

„Sein Name verkauft Tickets – aber wir müssen auch die dunklen Seiten zeigen.“

Wissenschaftliche Debatten und aktuelle Forschung

Forscher entschlüsseln die Geheimnisse der Wikingerzeit mit High-Tech-Methoden. Die Forschung steht vor einem Durchbruch – dank interdisziplinärer Ansätze und modernster Technologien. Archäologie trifft auf Genetik, Linguistik auf Digital Humanities.

DNA-Analysen revolutionieren das Verständnis

Paläogenetische Studien an Skeletten aus Repton liefern erstaunliche Erkenntnisse. DNA-Analysen zeigen Verwandtschaftsverhältnisse und Migrationsmuster. Ein internationales Team sequenzierte kürzlich Genome von 400 Wikingern.

Die Ergebnisse widerlegen alte Annahmen:

- Wikinger waren ethnisch diverser als gedacht

- Frauen spielten eine aktivere Rolle bei Expansionen

- Handelsnetzwerke reichten bis in die islamische Welt

Digitale Werkzeuge für alte Texte

Die Mediävistik nutzt KI zur Analyse von Sagatexten. Projekte wie «The Viking Phenomenon» digitalisieren die Gesta Danorum und andere Quellen. Algorithmen erkennen Muster in mittelalterlichen Handschriften.

«Wir können jetzt Textvarianten vergleichen, die früher Jahre gedauert hätten.»

Open-Access-Datenbanken machen Artefakte weltweit verfügbar. Klimadaten aus Eisbohrkernen ergänzen die historische Forschung. Die Puzzle-Teile fügen sich langsam zusammen.

Ethische Fragen bleiben: Sollten menschliche Überreste analysiert werden? Museen und Wissenschaftler suchen nach Lösungen. Die Gesta Danorum wirft dabei immer neue Fragen auf – und bleibt zentral für das Verständnis der Epoche.

Fazit: Der ewige Mythos Ragnar Lodbrok

Am Grenzpunkt zwischen Mythos und Geschichte thront eine Figur, die Generationen fasziniert. Der legendäre könig bleibt ein Puzzle – teils Sagengestalt, teils historisches Vorbild. Neue DNA-Technologien könnten bald Licht ins Dunkel bringen.

Sein Erbe wirkt bis heute: Von Nationalismen bis zur Popkultur nutzen viele seinen Namen. Doch Experten warnen vor Vereinfachungen. «Mythen sind Spiegel ihrer zeit – keine Faktenbücher», betont eine Osloer Historikerin.

Die wikinger-Forschung steht vor spannenden Jahren. Eines ist sicher: Ob real oder erfunden – diese Legende wird uns weiter beschäftigen. Entscheidend bleibt der kritische Blick auf die Quellen.