Barbara Schöneberger: Ihr Vermögen

Barbara Schöneberger Vermögen: Ein detaillierter Überblick über ihre Finanzen, Karriere und Lifestyle.

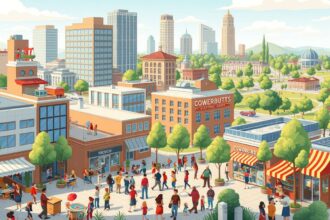

Street-Food-Erlebnisse für Events in Heilbronn

Die Art, wie wir Veranstaltungen kulinarisch gestalten, hat sich verändert. Mobile Gastronomie bringt frische Ideen und authentische Gerichte direkt zu…

sowas von frisch

Berühmte Gräber

HOT HOT HOT

Wie funktioniert Bitcoin? Alles zur digitalen Währung

Bitcoin hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenidee zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Immer mehr Menschen interessieren sich…

Krypto Wallet erstellen. Wirklich tolle Anleitungen

Learn how to create a Krypto Wallet and invest in Altcoin with our expert beginner's guide. Uncover Altcoin investment potential.

Trading für Anfänger: Wie du erfolgreich startest

Starte erfolgreich ins Trading! Erhalte praktische Tipps und Anleitungen speziell für trading für anfänger.

Trading KI: Intelligente Entscheidungen treffen mit KI

Trading KI: Erfahren Sie, wie Sie KI-Tools für bessere Trading-Entscheidungen nutzen können. Ein Schritt-für-Schritt-Anleitung.