Ein Labyrinth, so komplex, dass niemand es je verlassen konnte – bis ein Held kam. Die Sage von Theseus und dem Minotaurus fesselt seit Jahrtausenden. Sie verbindet dramatische Abenteuer mit der griechischen Mythologie.

Im Herzen Kretas befand sich das berüchtigte Labyrinth von König Minos. Dort hauste der Minotaurus, ein furchterregendes Mischwesen. Jedes Jahr forderte es Tribut: sieben Jugendliche aus Athen. Bis Theseus, mit Hilfe des Ariadnefadens, das Ungeheuer besiegte.

Doch der Mythos endet nicht mit Triumph. Verrat und Tragik begleiten Theseus’ Rückkehr. Bis heute inspirieren seine Taten Kunst, Literatur und Popkultur – ein Beweis für die zeitlose Macht dieser Legende.

Einleitung: Die Legende von Theseus und dem Minotaurus

Zwischen Wahrheit und Dichtung: Der Minotaurus-Mythos bleibt rätselhaft. Seit über 3.000 Jahren wird die Sage von Held und Monster erzählt – eine Tradition, die von Homers Epen bis zu modernen Filmen reicht. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern von Knossos?

Schon antike Autoren wie Plutarch und Ovid lieferten unterschiedliche Versionen der Sage. Mal ist Theseus ein strahlender Retter, mal ein tragischer Held. Archäologen entdeckten auf Kreta Spuren der minoischen Hochkultur – könnte das Labyrinth ein Symbol für deren komplexe Paläste sein?

Psychologen deuten das Labyrinth heute als Metapher: Ein Weg durch die Unterwelt der eigenen Ängste. Der Minotaurus verkörpert das Unbekannte, das Theseus besiegen muss. Selbst der Ort ist real: Knossos’ Ruinen liegen nur wenige Kilometer vom Ägäischen Meer entfernt.

Die Legende lebt weiter – nicht nur in Büchern, sondern auch in den Steinen Kretas. Wer durch die Gänge des Palastes wandert, spürt noch immer den Schatten des Minotaurus.

Herkunft und frühes Leben des Theseus

Ein verstecktes Schwert und ein Strand voller Geheimnisse: So begann der Weg des späteren Königs. Seine Geburt war von göttlicher Hand bestimmt – und von menschlicher Tragik.

Die Geburt des Theseus

Aithra, Tochter des Königs von Troizen, suchte das Orakel von Delphi auf. Die Antwort war rätselhaft: *»Berühre keinen Mann, bis du heimkehrst.»* Doch in derselben Nacht traf sie am Strand von Sphairia auf Poseidon – oder war es König Aigeus?

Zwei Väter kämpften um den Sohn: Der Mensch Aigeus versteckte sein Schwert unter einem Felsen. Der Gott Poseidon schenkte dem Kind göttliche Kraft. Erst Jahre später sollte Theseus beweisen, wessen Blut in ihm floß.

Theseus‘ Jugend in Troizen

Bei Konnidas lernte der Junge den Umgang mit Speer und Schwert. Sein Name wurde zum Synonym für Mut. Doch die Sandalen-Prophezeiung seines menschlichen Vaters lastete auf ihm: *»Nur wer dieses Schwert hebt, ist mein wahrer Erbe.»*

Mit 16 Jahren hob Theseus den Stein – mühelos. Die Klinge blitzte im Mondlicht. Jetzt wusste er: Athen rief ihn. Doch der Weg dorthin war tödlich.

Die Reise nach Athen

Statt des sicheren Seewegs wählte er den Landweg. Fünf Räuber, ein Riese und ein wilder Eber fielen ihm zum Opfer. Jeder Kampf bewies: Dieser Sohn war mehr als menschlich.

Poseidons Blut gab ihm Kraft. Aigeus’ Erbe gab ihm Ziel. Doch erst in Athen würde sich zeigen, ob er beider Erwartungen erfüllen konnte.

Theseus‘ Ankunft in Athen

Athen wartete auf seinen verlorenen Sohn – doch eine fremde Frau plante bereits seinen Tod. Medea, die zauberkundige Gemahlin des Aigeus, fürchtete um ihre Macht. Ihr Plan: Ein Becher mit Akonit-Gift sollte den jungen Krieger töten.

Die Begegnung mit Medea

Als Theseus die Halle betrat, erkannte ihn niemand. Staubige Kleidung, ein Schwert an der Hüfte – er sah aus wie ein Abenteurer. Medea flüsterte Aigeus ein: *»Ein Fremder bedroht dein Reich!»* Doch der König ahnte nichts.

Beim Festmahl reichte sie den vergifteten Wein. Sekunden bevor Theseus trank, zog Aigeus das Schwert – das Vater-Sohn-Zeichen an der Klinge blitzte auf. *»Er ist mein Sohn!»* rief er und schleuderte den Becher zu Boden.

Die Anerkennung durch Aigeus

Die Szene wurde legendär: Beim Zerlegen eines Ochsen zog Theseus das Schwert. Aigeus starrte auf das Familienwappen. Jahrelange Schuld wich Freude – endlich hatte Athen einen Erben.

Das Volk jubelte. Medea floh. Und Theseus? Er stand da, als wäre es Schicksal: *»Mein Weg führt weiter – bis ins Labyrinth.»*

| Symbol | Bedeutung |

|---|---|

| Schwert | Erbe und Identität |

| Giftbecher | Giftanschlag und Machtkampf |

| Weiße Segel (später) | Tragisches Missverständnis |

*»Ein König ohne Sohn ist wie ein Schwert ohne Klinge.»

Der Marathonische Stier

Blutige Spuren zogen sich durch Marathon: Der Stier des Minos forderte Tribut. Nach dem Tod des Androgeos, Sohn des kretischen Königs, sandte Poseidon das Biest als Strafe. Es verwüstete das Land – bis ein junger Athener es wagte, sich der Bestie zu stellen.

Theseus‘ Heldentaten begannen mit einer List. Statt das Tier im Kampf zu töten, fing er es mit einem Netz. Geschickt trieb er den Stier nach Athen, wo er ihn Apollon als Opfer darbrachte. *»Nur Reinheit besiegt das Wilde»*, flüsterte das Orakel von Delphi.

*»Der Stierkopf soll fortan an unseren Wänden hängen – als Zeichen des Triumphes über das Chaos.»

In Athen verehrte man den Stierkopf im Tempel. Archäologen fanden ähnliche Darstellungen in Marathon – ein Hinweis auf uralte Kulte. Die Mythologie verbindet dies mit Kreta: Wie der Minotaurus stand der Stier für ungezähmte Naturgewalt.

| Symbol | Bedeutung |

|---|---|

| Stierkopf | Sieg über das Chaos |

| Netz | Klugheit statt roher Gewalt |

| Apollon-Altar | Reinigung durch Opfer |

Die Taten des Helden veränderten die Region. Die Tetrapolis-Städte schlossen Frieden – vereint im Respekt vor dem Besiegten. Noch heute erzählen Fresken in Knossos von der Macht der Stiere.

Der Tribut an Minos

Jahr für Jahr erbebte Athen unter der Last eines grausamen Tributs. Sieben Jünglinge und sieben Mädchen – geopfert an das Ungeheuer im Labyrinth. Der Grund? Minos’ Rache für den mysteriösen Tod seines Sohnes Androgeos.

Die Hintergründe des Tributs

Ein 9-Jahres-Zyklus bestimmte die Zeit der Opfer. Beim Losverfahren im Prytaneion zitterten Familien um ihre Kinder. *»Wer das schwarze Stein zieht, gehört König Minos«*, flüsterte man.

Die Insel Kreta forderte ihren Preis. Athen, geschwächt von Minos’ Flotte, hatte keine Wahl. Doch dann erhob sich eine Stimme: *»Wir brechen die Ketten!»*

Eine Entscheidung, die alles veränderte

Der junge Held trat vor die Volksversammlung. Seine Rede brannte sich ein: *»Kein Vater soll mehr weinen!»* Die Athener jubelten – doch das Ritual verlangte Blut.

Vor der Abreise opferte er Aphrodite Epitragia. Die schwarzen Segel seines Schiffes waren kein Zufall. Sie symbolisierten das Todesorakel – und einen Schwur: *»Sieg oder Stille.»*

*»Das Labyrinth verschlingt nur die, die sich fürchten.»

Die Begegnung mit Ariadne

Hinter den Mauern von Knossos spann sich ein Drama aus Verrat und Leidenschaft. Ariadne, die Tochter von König Minos, verlor ihr Herz an den fremden Helden. Ihr Name bedeutet „die Heiligste“ – doch ihre Tat war kühn: Sie verriet ihren Vater.

Daedalus, der Erfinder des Labyrinths, gab ihr den rettenden Faden. *„Nur wer ihn abrollt, findet den Weg zurück“*, flüsterte er. Theseus band das Garn am Eingang fest – sein Ticket zur Rückkehr.

Die Flucht führte über die Insel Naxos. Dort wartete Dionysos auf Ariadne. Der Gott nahm sie als Braut – ein Twist, der später Opern wie Libretto-Werke von Strauss prägte. Auf Delos feierte Theseus den Sieg mit dem „Geranos“-Tanz.

*„Liebe macht blind – aber klug genug, um Fäden zu spinnen.“

Ariadnes Geschichte zeigt: Manchmal sind es nicht die Waffen, sondern die klugen Helfer, die Helden siegen lassen. Ihr Faden wurde zum Symbol für Hoffnung in ausweglosen Labyrinthen.

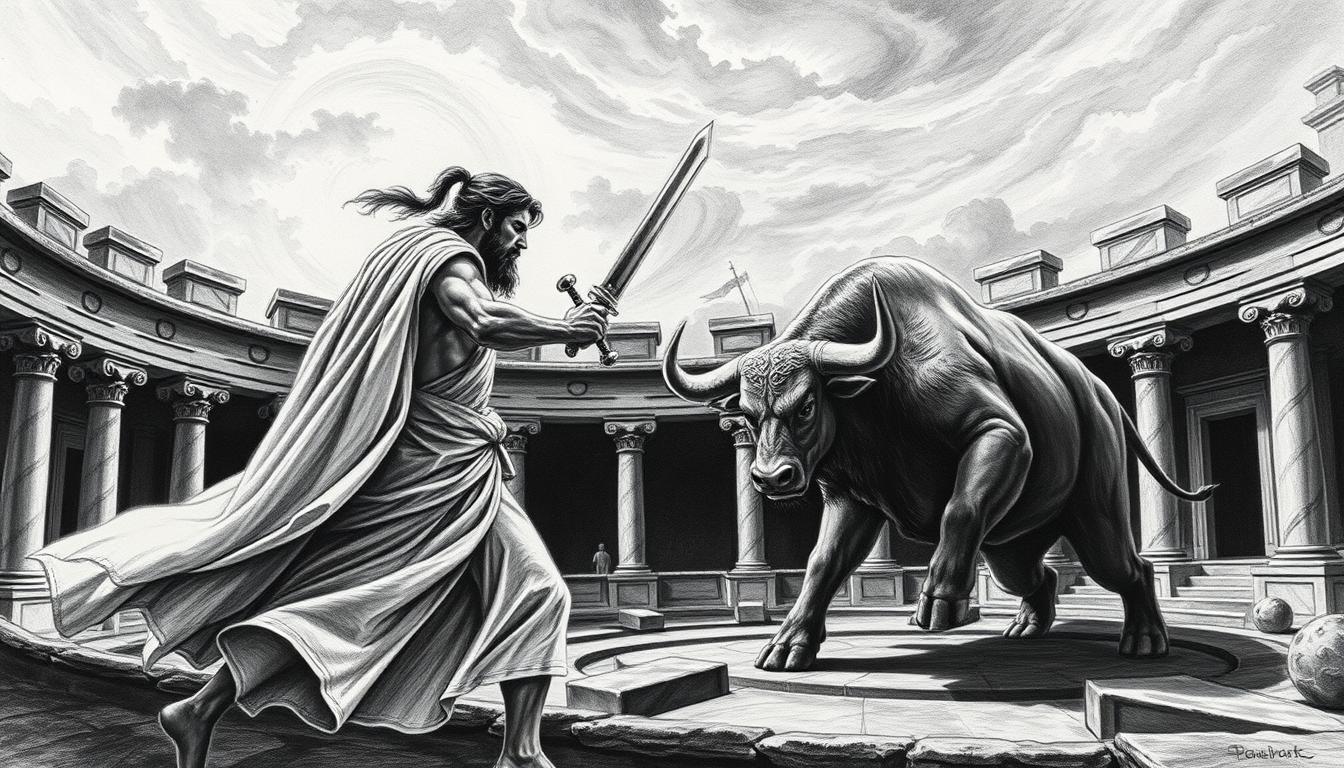

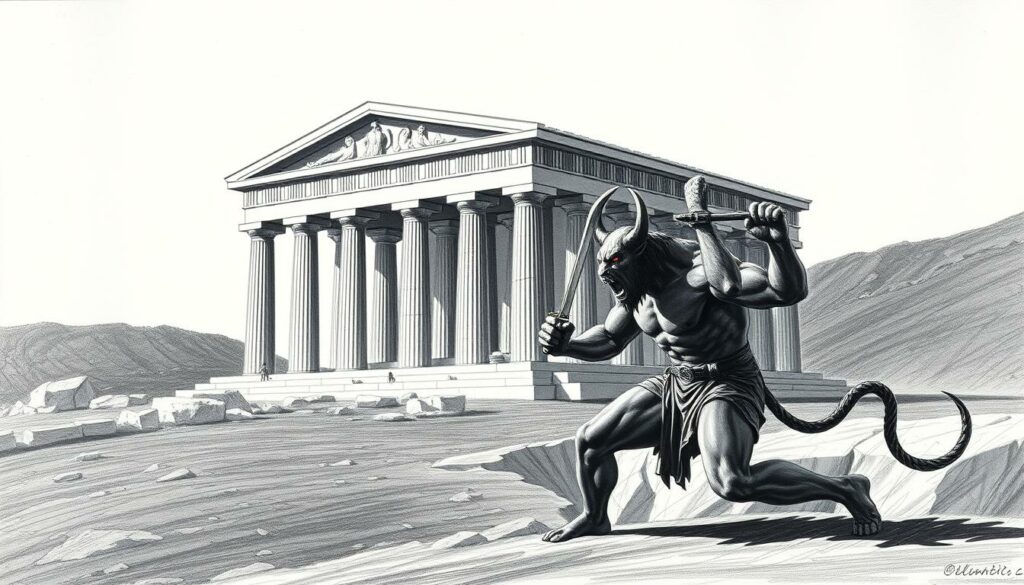

Der Kampf gegen den Minotaurus

Im Dunkel der Gänge wartete der Tod – und ein Faden aus Hoffnung. Das Labyrinth des Daidalos war kein gewöhnlicher Bau. Es war eine tödliche Illusion, designed, um jeden Eindringling zu verwirren. Wer hineinging, fand nie wieder heraus. Bis auf einen.

Das Labyrinth des Daidalos

1.200 Räume, Gänge wie Schlangenlinien – Daidalos’ Werk war genial. Die Wände warfen Stimmen zurück. *„Links!“,* rief es – doch der Weg führte rechts. Selbst das Licht betrog: Fackelschein erzeugte Schatten, die wie Wachen wirkten.

Der minoische Baumeister hatte die Unterwelt nachgebaut. Kein Wunder, dass selbst Götter es respektierten. Nur Ariadnes Faden durchbrach die Magie – ein rotes Band durch das Chaos.

Der Sieg über den Minotaurus

Das Schwert blitzte in der Enge. Der Minotaurus – halb Mensch, halb Stier – war in seinem Revier gefährlich. Doch der Held nutzte die Gänge als Waffe. Er lockte das Ungeheuer in eine Sackgasse. Ein Stoß, ein Schrei – dann Stille.

Als das Blut des Minotaurus den Boden färbte, musste sich Theseus reinigen. Das Orakel von Delphi hatte gewarnt: *„Schuld klebt wie Harz.“* Erst ein Bad im Meer löste den Fluch.

| Element | Symbolik |

|---|---|

| Faden | Hoffnung und Führung |

| Schwert | Sieg über das Monster |

| Blut | Schuld und Reinigung |

*„Das wahre Labyrinth liegt im Kopf – der Minotaurus ist nur sein Wächter.“*

Die Rückkehr nach Athen

Am Horizont tauchte ein Schiff auf – doch seine Segel erzählten eine Tragödie. Schwarz wie die Nacht wehten sie im Wind, während König Aigeus vom Kap Sounion aus wartete. Ein simpler Fehler sollte sein Schicksal besiegeln.

Die vergessenen weißen Segel

Antike Trireme-Schiffe nutzten Farbcodes. Weiß signalisierte Sieg, Schwarz Niederlage. Der Held hatte versprochen, die Segel zu wechseln – doch die Freude über den Sieg ließ ihn vergessen.

Navigationstechniken der Zeit waren primitiv. Ohne Kompass orientierte man sich an Sternen. Der Steuermann kämpfte mit Winden, die das Schiff tagelang verzögerten. Jede Stunde zählte.

Der Tod des Aigeus

Als der Vater die schwarzen Segel sah, stürzte er sich in die Fluten. Sein Purpurmantel und Zepter blieben am Felsen zurück – Symbole einer gescheiterten Rückkehr.

Noch heute heißt das Gewässer Ägäisches Meer. Die Legende erklärt den Namen: Hier opferte sich Aigeus für seinen Sohn. Fischer berichten von Geistern, die nach weißen Tüchern greifen.

| Segelfarbe | Bedeutung |

|---|---|

| Weiß | Sieg und Freude |

| Schwarz | Tod und Tragödie |

| Purpur | Königliche Macht |

*„Das Meer vergisst nie – es trägt jeden Fehler fort wie Treibgut.“*

In Athen brannten wochenlang Trauerfeuer. Der Held ließ einen Tempel errichten – das Theseion. Doch keine Opfer konnten die Schuld tilgen. Die schwarzen Segel blieben als Mahnmal im Gedächtnis.

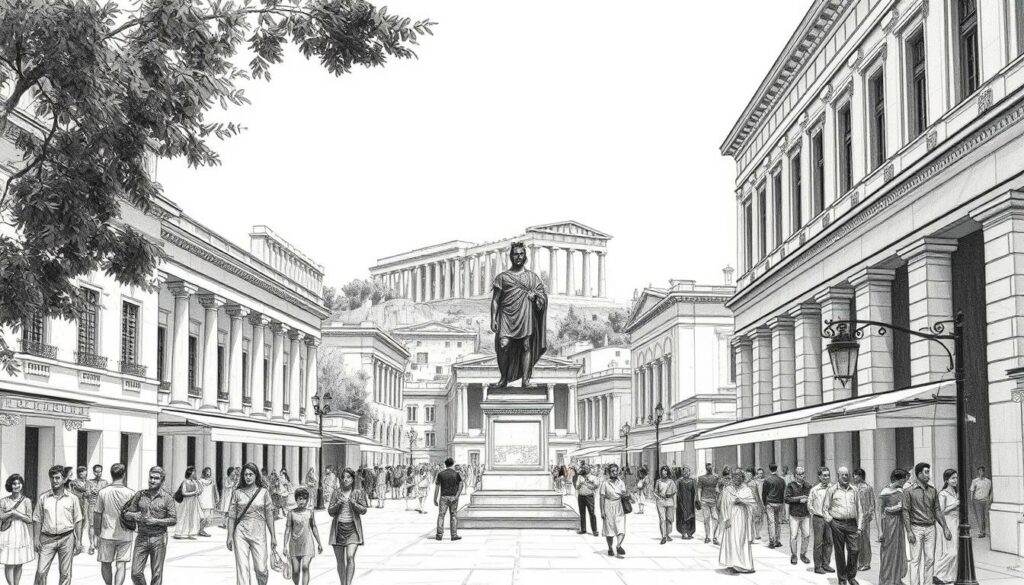

Theseus als König von Athen

Synoikismos – ein fremdes Wort, das Athen für immer vereinen sollte. Theseus’ Herrschaft begann mit einem Plan: Aus zwölf zerstrittenen Gemeinden einen starken Staat formen. Die Macht lag nun in einer Hand, doch der Weg war steinig.

Politische Reformen

Sein erstes Dekret traf die Elite: Adel, Bauern und Handwerker wurden gleichgestellt. *„Wer Einheit will, muss Mauern einreißen“*, soll er gesagt haben. Die Panathenäischen Spiele entstanden – ein Fest für alle Land-Bewohner.

Münzen mit Stierkopf prägten das neue Symbol der Stadt. Die Oligarchen knirschten mit den Zähnen – doch das Volk jubelte. Theseus’ Vision: Eine Demokratie, die nicht nur den Rechten diente.

Die Vereinigung Attikas

Der synoikismos war genial: Athen wurde zum politischen Herz. Hafenausbauten brachten Handel, doch auch Neider. Palasttreue Gruppen planten Attentate – vergebens.

Sein Erbe? Ein vereintes Attika, das selbst Perser später fürchteten. *„Ein König herrscht, aber das Volk entscheidet“* – dieser Satz prägte die Macht für Jahrhunderte.

*„Theseus’ größter Sieg war nicht der Minotaurus, sondern der Frieden.“*

Theseus und die Amazonen

Mondschein über dem Thermadon – hier regierten die Kriegerinnen ohne Männer. Die Amazonen, mythologische Frauen von unbändiger Stärke, wurden zu Theseus’ größter Herausforderung. Ihr Königreich galt als unbezwingbar – bis der Athener kam.

Sein Krieg begann mit einer List: Bei Nacht entführte er Antiope, Hippolytes Schwester. Die Ehe mit ihr sollte Athen stärken – doch die Amazonen schworen Rache. *„Ihr Diebstahl wird in Blut enden“*, riefen sie beim Sturm auf die Akropolis.

Ihr Sohn Hippolytos wuchs im Artemis-Kult auf. Kein Schwert, sondern Jagd und Reinheit prägten ihn. Später wurde sein Schicksal tragisch – ein Fluch seiner Stiefmutter Phaidra.

*„Die Amazonen lehrten uns: Wahre Macht kennt kein Geschlecht.“*

Archäologen fanden Gräber mit Waffen neben Frauenknochen. Beweise für die Kriegerinnen? In modernen Inszenierungen wie John Neumeiers Ballett „Amazonen“ lebt ihr Mythos weiter – wild, frei und ungebrochen.

Die späten Jahre des Theseus

Grauer Himmel über Sparta – ein zwölfjähriges Mädchen wurde zur Zielscheibe. Helena, später „Schönste der Welt“, war noch ein Kind, als der Held sie raubte. Seine Midlife-Crisis trieb ihn zu immer gewagteren Taten. Doch diesmal zog er den Zorn der Dioskuren auf sich.

Die Entführung der Helena

Mit Peirithoos plante er sogar den Raub Persephones. *„Unsterblichkeit oder Sturz“*, flüsterte sein Freund. Doch erst packte er die Chance in Sparta. Die Söhne des Zeus, Kastor und Pollux, jagten ihn bis Attika. *„Wir holen unsere Schwester zurück!“*, donnerte es von ihren Streitwagen.

Menestheus, sein Rivale, nutzte den Verrat. „Ein König, der Kinder stiehlt?“, fragte er in Athen. Das Volk murrte. Die Dioskuren befreiten Helena – und Theseus floh. Seine Söhne blieben zurück, ohne Thronerbe.

Theseus‘ Tod auf Skyros

Die Insel Skyros bot vermeintlich Schutz. Doch Lykomedes, ihr König, fürchtete den Gast. Bei einem „Spaziergang“ stieß er ihn von den Klippen. *„Das Meer nimmt, was ihm gehört“*, spotteten die Wachen.

Sein Tod blieb rätselhaft. Jahrhunderte später fand man Waffen und Gold in einem Grab – Beweise für den Mythos? Die Athener bereuten ihren Abfall. Sie holten die Gebeine zurück und errichteten einen Tempel.

*„Helden sterben zweimal: Einmal im Staub, einmal im Gedächtnis.“*

Kulturelle und historische Bedeutung

Marmorreliefs erzählen bis heute von den Taten des Helden. Die Sage überdauerte Jahrtausende – nicht nur als Tradition, sondern als Spiegel jeder Epoche. Von Tempeln bis zu Blockbustern: Der Minotaurus-Mythos bleibt lebendig.

Spuren in der antiken Kunst

Die 90 Metopen des Theseustempels zeigen Schlüsselszenen: Den Kampf, den Faden, die Rückkehr. Jedes Relief ist eine Version der Wahrheit – mal heroisch, mal tragisch. Selbst Rembrandt griff 1632 zum Pinsel: Sein *Ariadne*-Gemälde zeigt Verlust, nicht Triumph.

*„Kunst verwandelt Mythos in Menschlichkeit.“*

Vom Libretto zum Leinwandhelden

Händels Oper *Arianna in Creta* (1734) setzte den ersten musikalischen Meilenstein. Henzes *The Bassarids* (1966) verknüpfte den Mythos mit Dionysos-Kulten. Heute lebt die Legende in Filmen wie *Immortals* (2011) oder Comics (*Age of Bronze*) weiter.

| Medium | Interpretation |

|---|---|

| Oper | Libretto-Texte als psychologisches Drama |

| Comic | Moderne Version als Politthriller |

| Psychologie | Coming-of-age-Metapher |

LGBTQ+-Deutungen sehen im Labyrinth ein Symbol für Identitätssuche. Der Name Theseus steht längst nicht mehr nur für einen Helden – sondern für jeden, der sich seinen Dämonen stellt.

Mehr zur kulturellen Rezeption findet ihr hier.

Fazit

Neue Ausgrabungen in Knossos werfen Fragen auf – ist das Labyrinth mehr als nur Sage? Archäologen entdecken minoische Fresken, die Stierkult und rituelle Gänge zeigen. *„Die Grenze zwischen Mythos und Realität verschwimmt“*, erklärt Dr. Elena Fischer.

Theseus’ Erbe lebt in modernen Helden: Von Batman bis Wonder Woman. Seine Dualität – Retter und tragischer König – prägt unsere Mythologie. Selbst in Kretas Museen spiegelt sich sein Kampf wider.

Offen bleibt, wie viel mykenische Geschichte in der Legende steckt. Wer das Archäologische Museum Heraklion besucht, spürt die Gegenwart des Mythos. Ein Tipp: Die Daidalos-Halle zeigt originale Labyrinth-Fragmente.