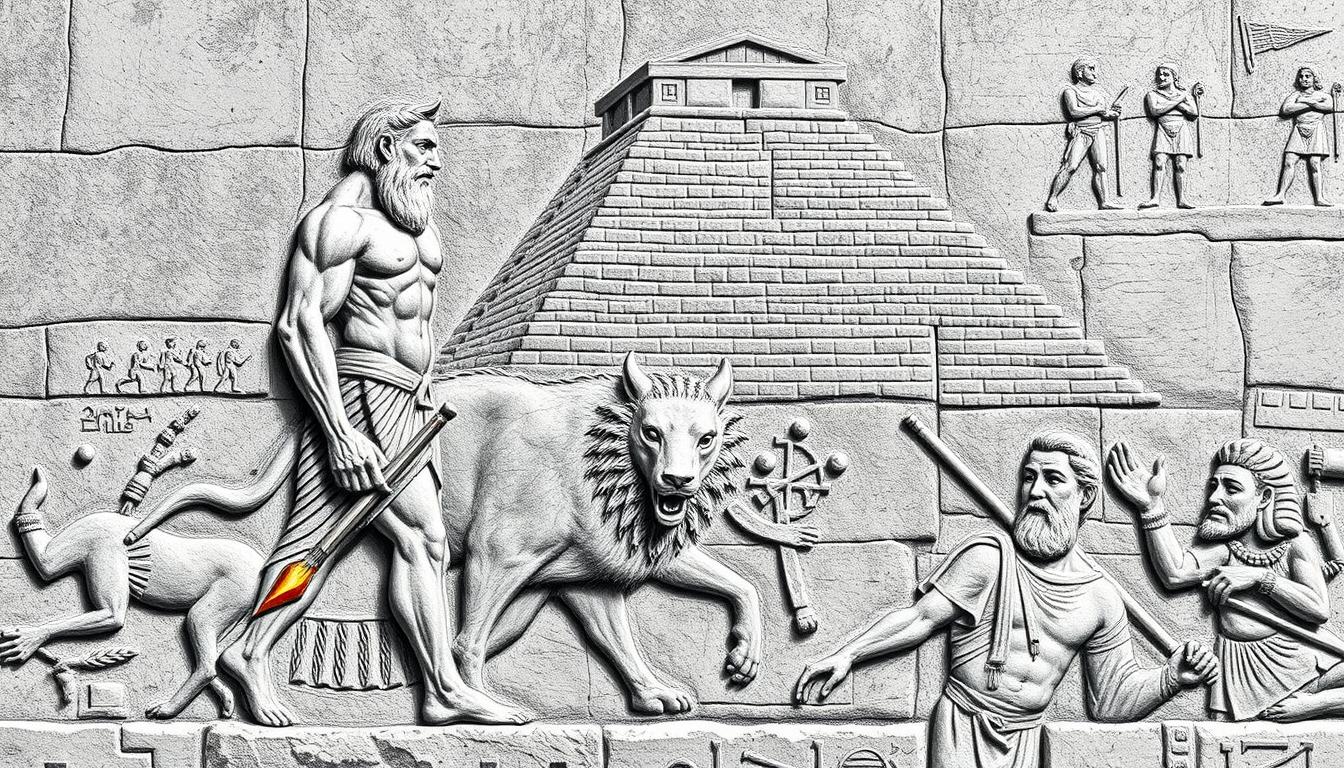

Vor über 4000 Jahren entstand ein Text, der bis heute fasziniert: das Gilgamesch-Epos. Auf 12 Tontafeln verewigt, erzählt es von Abenteuern, der Unterwelt und der Suche nach Unsterblichkeit. Erst im 19. Jahrhundert wurden die 3000+ Verse entschlüsselt – ein Schatz der Menschheitsgeschichte.

Rainer Maria Rilke nannte es das „Epos der Todesfurcht“. Kein Wunder: Der mythische König Gilgamesch kämpft gegen Tod und Zeit. Seine legendäre Stadtmauer von Uruk steht symbolisch für dieses Vermächtnis.

Historisch oder mythologisch? Der König aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. wurde zur Legende. Seine Geschichte verbindet Realität und Überhöhung – ein Epos, das bis heute nachhallt.

Einführung in das Gilgamesch-Epos

Ein König, ein Schicksal – das Gilgamesch-Epos fesselt seit Generationen. Auf 12 Tontafeln verewigt, verbindet es Mythos und Realität. Sein ursprünglicher Titel „Derjenige, der die Tiefe sah“ verrät schon: Hier geht es um mehr als eine Heldengeschichte.

Was ist das Gilgamesch-Epos?

Ein Epos aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., das in zwei Versionen überliefert ist. Die altbabylonische Fassung trägt den Titel „Šūtur eli šarrī“ („Erhaben über alle Könige“). Später kam die Standardversion mit 11 Tafeln hinzu – plus einer zwölften als rätselhafter Anhang.

Bedeutung als ältestes Heldenepos

Mit über 3600 Versen ist es nicht nur das älteste Werk seiner Art. Es zeigt auch, wie Zeit und Tod den Menschen prägen. Theodore Kwasman entdeckte 1997 fehlende Zeilen im British Museum – ein Puzzleteil der Weltliteratur.

Zeitliche Einordnung und kultureller Kontext

Entstanden im 24. Jh. v. Chr., hat es Wurzeln in sumerischen Erzählkränzen. Parallelen zum Etana-Mythos zeigen: Schon damals suchten Menschen nach Antworten. Die Stadt Uruk, wo der legendäre König herrschte, wurde zum Symbol dieser Suche.

Historischer Hintergrund und Entstehung

Uruk – eine Stadt, deren Mauern von Macht und Mythos erzählen. Hier, im 3. Jahrtausend v. Chr., formte sich eine Geschichte, die „die Tiefe sah“. Ton und Stein wurden zu Zeugen eines Königreichs, das zwischen Himmel und Erde wandelte.

Mesopotamien im 3. Jahrtausend v. Chr.

Zwischen Euphrat und Tigris blühte eine Hochkultur. Stadtstaaten wie Uruk waren Zentren von Handel und Religion. Die Zeit schuf hier nicht nur Ziegel, sondern auch Legenden.

Die Stadt Uruk und ihre Bedeutung

Mit 50.000 Einwohnern war Uruk die erste Megacity der Antike. Ihre 9 km lange Mauer – ein Bollwerk gegen die Ewigkeit – steht noch heute symbolisch für den Aufstieg und Fall von Reichen.

| Fakt | Detail |

|---|---|

| Bauwerk | 9 km Stadtmauer (realhistorisch) |

| Einwohner | 50.000 (24. Jh. v. Chr.) |

| Schlüsseltext | Pagbilgameš-Utu-pada-Inschrift (2700 v. Chr.) |

Historische Figur vs. literarische Gestalt

Der König Gilgamesch taucht in Götterlisten ab 2600 v. Chr. auf. Doch war er Mensch oder Mythos? Der Ur-Nammu-Text nennt ihn als Unterweltsgott – ein „Zwei-Drittel-Göttlicher“ zwischen Welten.

Sein Vater Lugalbanda war historisch belegt, seine Mutter Ninsun eine Göttin. Dieser Spagat macht den Text so einzigartig: Er verbindet reale Herrschaft mit epischer Überhöhung.

Die Wiederentdeckung des Epos

Eine archäologische Sensation erschütterte 1872 die Wissenschaftswelt. Was jahrhundertelang im Wüstensand Mesopotamiens verborgen lag, kam endlich ans Licht – die Tontafeln mit dem ältesten Heldenepos der Menschheit.

Archäologische Funde im 19. Jahrhundert

Hormuzd Rassam stieß 1853 in Ninive auf einen Schatz: die Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal. «Plötzlich hielt ich Bruchstücke der Vergangenheit in Händen», notierte der Entdecker. Die Fundstelle barg über 30.000 Keilschrifttexte – darunter das fast vergessene Epos.

Erst 1930 waren 108 Fragmente bekannt. Moderne Technik brachte bis 2003 weitere 76 Quellen ans Licht. Ein Puzzle mit Lücken: Tafel 11 war vor 1997 zu 95% zerstört.

George Smith und die Übersetzung

1872 passierte das Unglaubliche: Der Autodidakt George Smith entzifferte in London eine Sintflut-Erzählung. «Ich zitterte vor Aufregung», gestand er später. Sein Bibelvergleich wurde zur Sensation – die Text-Passage glich verblüffend der Noah-Geschichte.

Smiths Arbeit markierte einen Wendepunkt. Doch erst Andrew R. Georges Edition 2003 und Stefan Mauls Übersetzung 2008 machten das Epos vollständig zugänglich.

Die Bedeutung der Tontafeln von Ninive

Die Funde aus dem 7. Jh. v. Chr. bewahrten nicht nur Worte, sondern Welten. Jede Tafel erzählt vom Ende einer Epoche und ihrem Neubeginn. Aktuelle Debatten drehen sich um Lückenfüllungen – wie Puzzleteile, die noch immer nicht ganz zusammenpassen.

Forscher wie Theodore Kwasman entdeckten fehlende Zeilen im British Museum. Ein Beweis: Auch nach 150 Jahren gibt dieses Epos noch Rätsel auf.

Überlieferung und Textgeschichte

Wie ein Puzzle aus der Antike – das Gilgamesch-Epos existiert in vielen Fassungen. Jede erzählt die Geschichte anders, doch alle führen zum selben „Werke“ der Menschheit. Von Tontafeln in Uruk bis zu Fragmenten aus Megiddo: Die Quellen sind so vielfältig wie ihre Deutungen.

Verschiedene Fassungen des Epos

Die altbabylonische Version aus Uruk (18. Jh. v. Chr.) ist kürzer und direkter. Die neuassyrische Fassung (7. Jh. v. Chr.) hingegen fügte Details hinzu – wie Enkidus Traumdeutung. „Die Charaktere wirken vereinfacht“, notierte ein hethitischer Schreiber über seine Kurzfassung.

| Version | Merkmale | Fundort |

|---|---|---|

| Altbabylonisch | 5 Tafeln, klare Struktur | Larsa |

| Neuassyrisch | 12 Tafeln, erweiterte Szenen | Ninive |

| Hethitisch | 3 Tafeln, stark gekürzt | Hattuscha |

Von sumerischen Erzählungen zum akkadischen Epos

Fünf sumerische Erzählkränze aus der Ur-III-Zeit (2100 v. Chr.) bilden die Wurzeln. Erst im Akkadischen wurde daraus ein einheitlicher Text. Die Sprache wandelte sich – doch die Themen blieben: Macht, Tod und die Suche nach Antworten.

Die Rolle von Sîn-leqe-unnīnī als Redaktor

Im 12. Jh. v. Chr. schuf dieser Gelehrte die Standardversion. Er fügte die Siduri-Rede ein – eine Schlüsselszene. „Seine Bearbeitung machte das Epos zum Meisterwerk“, urteilen Forscher heute. Funde in Emar belegen: Seine Fassung verbreitete sich bis nach Syrien.

Inhaltsübersicht des Gilgamesch-Epos

Zwölf Tafeln – eine Reise durch Leben und Tod. Das Epos entfaltet seinen Inhalt wie ein Drama: Vom tyrannischen König bis zur Suche nach ewiger Jugend. Jede Tafel ist ein „Teil“ eines größeren Puzzles, das Menschheitsfragen berührt.

Die zwölf Tafeln und ihre Themen

Tafel 1 zeigt den Herrscher als Despot. „Kein Sohn bleibt seinem Vater, kein Mädchen ihrer Mutter.“ Doch dann kommt Enkidu – und alles ändert sich. Tafel 7 markiert das Ende ihrer Freundschaft: Enkidus Todesvisionen erschüttern.

Tafel 11 bringt den Höhepunkt: Utnapischtims Flutbericht. Hier trifft die Erzählung auf biblische Parallelen. Noahs Arche? Eine spätere Version dieser uralten Geschichte.

Zentrale Handlungsstränge

- Enkidus Fluch: In Tafel 7 verflucht er Schamhat, die ihn zivilisierte – doch dann bereut er. Ein Wendepunkt.

- Die Zwillingsberge Mashu: Symbolisch für den Übergang in die Unterwelt. Wer sie passiert, sieht das Leben neu.

Die Rahmenhandlung und ihre Bedeutung

Die Geschichte beginnt und endet mit Uruks Mauern. Diese Ringkomposition zeigt: Alles ist miteinander verbunden. „Sieh die Mauer, sie ist das Band der Zeiten.“ Ein Königreich – und ein Mensch, der seinen Platz darin sucht.

Die Hauptfigur: Gilgamesch

Göttliches Blut und menschliche Schwächen prägten diesen mythischen König. Seine Geschichte zeigt den Kampf zwischen Macht und Vergänglichkeit – ein „Zwei-Drittel-Göttlicher“, der nach Antworten ringt.

Gilgamesch als König von Uruk

126 Jahre soll er geherrscht haben – eine symbolische Zahl. Die Königsliste beschreibt ihn als Herrscher mit extremen Zügen. Erst tyrannisch, dann gerecht: Seine Wandlung spiegelt sich in Uruks Mauern.

Sein Name „Pagbilgameš-Utu-pada“ verrät viel: „Der Ahnherr ist ein Helfer des Sonnengottes“. Ein Titel, der Licht und Schatten vereint.

Seine göttliche und menschliche Natur

Seine Mutter Ninsun war eine Göttin, sein Vater Lugalbanda ein sterblicher König. Dieses Wesen zwischen Welten erklärt seine Rastlosigkeit. „Bist du nicht ein Mensch, dein Leben ist kurz!“ (Tafel 10) – dieser Satz trifft ihn tief.

Charakterentwicklung im Epos

Vom blutjungen Despoten zum weisen Wanderer: Die Suche nach Unsterblichkeit formt ihn. Schicksalsschläge wie Enkidus Tod lassen ihn reifen. Psychoanalytiker deuten seine Mutterbindung als Schlüssel zum Verständnis.

Vergleiche mit Herakles zeigen: Solche Helden gab es auch anderswo. Doch kein anderer fragte so schonungslos nach dem Sinn des Lebens.

Enkidu: Der Freund und Gefährte

Aus Lehm geformt, wild wie die Steppe – so beginnt Enkidus Schicksal. Seine Rolle im Epos ist ein Gegenspieler, der zum Freund wird. Doch am Ende wartet die Unterwelt – und eine Frage: Was bleibt von uns, wenn wir sterben?

Enkidus Erschaffung und Zivilisierung

Die Göttin Aruru erschafft ihn als Gegenentwurf: ein „wildes Geschöpf, das kein Mensch kennt“. Doch dann trifft er Schamhat. Sieben Tage und Nächte lang verwandelt ihre Liebe ihn – vom Tier zum zivilisierten Wesen. „Sein Körper erwachte, sein Geist öffnete sich.“

Diese Szene ist mehr als Erotik. Sie zeigt den Bruch zwischen Natur und Kultur. Die Schlange, die später die Pflanze der Unsterblichkeit stiehlt, wird zum Symbol dieser Ambivalenz.

Die Freundschaft mit Gilgamesch

Zuerst ein Kampf, dann eine Freundschaft, die das Epos prägt. Enkidu wirkt wie ein Spiegel: Er zeigt dem König seine „menschliche Seite“. Gemeinsam besiegen sie Humbaba – doch der Preis ist hoch.

Ihre Dynamik erinnert an moderne „Bromancen“. Doch hier geht es um mehr: Enkidu wird zur moralischen Instanz. Sein Tod reißt eine Lücke, die Gilgamesch nie mehr füllen kann.

Enkidus Tod und seine Bedeutung

Zwölf Tage lang kämpft er gegen das Unvermeidliche. „Ich sah die Unterwelt – ein Ort ohne Licht.“ Seine Visionen sind eine literarische Revolution: Zum ersten Mal beschreibt ein Text das Jenseits so detailliert.

Sein Ende erinnert an Adam: „Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück.“ Doch anders als die Bibel feiert das Epos die menschliche Verbindung – selbst im Angesicht des Todes.

Die Götter im Gilgamesch-Epos

Mächtige Wesen lenken das Schicksal der Menschen – die Götter im Gilgamesch-Epos. Sie entscheiden über Fluten, Liebe und Tod. Ihr Wirken zeigt: Die Menschen sind Spielbälle im Machtkampf der Unsterblichen.

Die mesopotamische Götterwelt

Ein Pantheon voller Widersprüche: Die Götter handeln oft egoistisch, doch sie sind auch Schöpfer. Enlil beschließt die Sintflut, Ea warnt Utnapischtim. Diese Dualität prägt das Epos.

Schamasch, der Sonnengott, steht Gilgamesch bei. Ischtar dagegen ist unberechenbar – ihre Liebe bringt Verderben. „Du bist wie ein Tor, das den Sturm nicht hält!“ (Tafel 6).

Anu, Enlil und andere wichtige Gottheiten

Anu, der Himmelsgott, thront über allem. Enlil, sein Sohn, verkörpert die zerstörerische Kraft der Natur. In Götterratsszenen entscheiden sie über das Schicksal der Helden.

| Gottheit | Rolle | Symbol |

|---|---|---|

| Anu | Himmelsgott | Sternenkrone |

| Enlil | Wind- und Sturmgott | Sieben Winde |

| Ischtar | Liebes- und Kriegsgöttin | Löwe |

Das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen

„Die Götter erschufen den Menschen als Sklaven.“

(Tafel 2). Doch Gilgamesch rebelliert – er will wie sie sein. Sein Kampf zeigt die Spannung zwischen Unterwerfung und Freiheit.

Anders als in griechischen Mythen sind die Götter hier unnahbar. Sie strafen ohne Gnade, wie Enkidus Tod beweist. Doch sie schenken auch Weisheit – wenn man ihren Zorn überlebt.

Zentrale Themen und Motive

Tiefgründige Fragen durchziehen das Epos wie ein roter Faden. Mehr als nur eine Abenteuergeschichte, erkundet es menschliche Grundängste und Sehnsüchte. Von der Suche nach ewiger Jugend bis zum Ringen mit dem Schicksal – diese Motive machen den Text zeitlos.

Die Suche nach Unsterblichkeit

Gilgameschs verzweifelte Suche prägt die zweite Hälfte des Epos. Nach Enkidus Tod wandert er bis ans „Ende der Welt“, um Utnapischtim zu finden – den Einzigen, der die Sintflut überlebte.

Doch die Antwort enttäuscht:

„Genieße das Leben Tag und Nacht!“

Siduris Rat wird zum Kern der Botschaft. Die vergebliche 7-Tage-Wachprobe zeigt:Unsterblichkeitbleibt unerreichbar.

Freundschaft und menschliche Bindung

Enkidus Tod reißt eine Lücke, die alles verändert. Ihre Freundschaft – erst kämpferisch, dann innig – wird zum emotionalen Zentrum. „Warum umschlingen deine Arme mich wie ein Gewand?“ (Tafel 8).

Diese Beziehung verändert beide: Der wilde Enkidu wird zivilisiert, der tyrannische König lernt Mitgefühl. Ein biblischer Vergleich zeigt Parallelen zu Davids Klage um Jonathan.

Zivilisation vs. Natur

Enkidus Verwandlung vom „zivilisierten Wilden“ spiegelt den Konflikt wider. Der Zedernwald steht für ungezähmte Natur, Uruks Mauern für menschliche Ordnung.

Baum-Motive durchziehen den Text: Vom Huluppu-Baum im Prolog zur gestohlenen Lebenspflanze. Wasser symbolisiert dabei beides – Tod (Sintflut) und Leben (Quelle der Jugend).

Die Rolle des Schicksals

Utnapischtims Geschichte enthüllt die harte Wahrheit: Die Götter entscheiden über Schicksal. Doch das Epos endet nicht pessimistisch. Gilgameschs Rückkehr nach Uruk zeigt – wie bei Homers Odysseus – dass Sinn im Handeln liegt.

Existenzphilosophen wie Sartre sahen hier eine frühe Auseinandersetzung mit menschlicher Freiheit. Der Text bleibt aktuell: Er fragt, was uns trotz aller Grenzen menschlich macht.

Die Abenteuer von Gilgamesch und Enkidu

Bronzeäxte blitzen, der Boden bebt – der Kampf gegen Humbaba wird legendär. Diese Schlachtszene gehört zu den dramatischsten Passagen des Epos. Über 3000 Verse beschreiben den Weg durch den Zedernwald – ein „Reich des Schreckens“.

Der Kampf gegen Humbaba

Humbabas siebenstrahlige Krone symbolisiert seine Macht. Psychoanalytiker deuten den Wald als Unterbewusstsein: „Der Held besiegt seine inneren Dämonen.“ Die Waffenbeschreibungen verraten viel:

- Bronzeäxte: Modern für die Zeit

- Steinkeile: Traditionelle Jagdwaffen

Enkidus Rolle ist entscheidend. Er überredet den König, das Wesen zu töten – ein folgenschwerer Entschluss.

Die Auseinandersetzung mit dem Himmelsstier

Ischtar schickt den Himmelsstier als Rache. Die Szene gilt als Demütigung der Göttin: „Deine Liebe ist wie ein Sandsturm – zerstörerisch und kalt.“ (Tafel 6).

Vergleiche mit dem Minotaurus-Mythos zeigen kulturelle Parallelen. Doch hier geht es um mehr: Der Stier steht für göttlichen Zorn.

Die Reise zum Ende der Welt

Nach Enkidus Tod beginnt eine verzweifelte Suche. Die Mashu-Berge markieren das Ende der bekannten Welt. Der Text beschreibt sie als „Zwillingsgipfel, die den Himmel tragen“.

Geographen vermuten den Libanon als Vorbild. Die Reise zeigt: Selbst ein Held kann dem Tod nicht entfliehen.

Die Sintflut-Erzählung im Gilgamesch-Epos

Als George Smith 1872 die Tontafeln entzifferte, begann ein wissenschaftliches Erdbeben. Die Sintflut-Passage glich verblüffend der biblischen Noah-Geschichte. „Ich zitterte vor Aufregung“, gestand der Entdecker – diese Erzählung veränderte die Theologie.

Utnapischtim und die babylonische Sintflut

Utnapischtims Arche war rund und sechsstöckig – technische Details, die staunen lassen. Die Götter beschlossen die Vernichtung, doch Ea warnte ihn heimlich. „Reiße dein Haus ab und baue ein Schiff!“

Anders als Noah erhielt Utnapischtim keine moralische Begründung. Die Flut kam aus Willkür, nicht als Strafe. Diese Version stammt aus dem Atraḫasis-Epos (18. Jh. v. Chr.), einer wichtigen Vorlage.

Vergleich mit biblischen Erzählungen

Taube, Rabe und Schwalbe – alle drei Vögel testeten das Land. Doch nur im babylonischen Text wirft Utnapischtim zunächst eine Taube zurück. Die Parallelen sind zu deutlich, um Zufall zu sein.

| Element | Gilgamesch-Epos | Genesis |

|---|---|---|

| Archeform | Rund | Rechteckig |

| Dauer | 7 Tage | 40 Tage |

Bedeutung der Fluterzählung im Epos

Die Sintflut zeigt die Macht der Götter – aber auch menschliche List. Utnapischtim überlebt durch klugen Ungehorsam. Für Gilgamesch wird sie zum Symbol: Unsterblichkeit bleibt unerreichbar.

Moderne Forscher sehen hier ökologische Warnungen. Die Erzählung warnt vor göttlicher Willkür, aber auch vor menschlicher Hybris. George Smiths Entdeckung bewies: Diese Quellen sind älter als die Bibel.

„Das erschütterte meine Bibelgläubigkeit.“

Smiths Worte markieren einen Wendepunkt. Die Flutgeschichte verbindet Kulturen – und Fragen nach unserem Platz im Kosmos.

Sprachliche und literarische Besonderheiten

Wie ein musikalisches Muster durchziehen Stilmittel den uralten Text. Das Epos nutzt „tanzende Wiederholungen“, um seine Botschaft zu verstärken. Forscher fanden 143 formelhafte Wendungen – ein Fenster zur mündlichen Tradition.

Stilmittel und Erzähltechniken

Parallelismus prägt die Sprache: „Er sah die Tiefe, er kannte das Meer“. Diese Technik schafft Rhythmus. Die „Schlangenhaar“-Metapher für Humbaba zeigt bildhafte Kraft.

Direkte Reden brechen die Erzählung auf: „Oh junger Mann, warum wanderst du?“ Solche Dialoge machen das Werk lebendig. Stefan Mauls Rekonstruktionen enthüllen einen fast singenden Vortragsstil.

Die poetische Gestaltung des Textes

Jede Tafel hat ihren eigenen Klang. Tafel 5 strotzt vor Kampfmetaphern, Tafel 10 flüstert melancholisch. „Die Worte wiegen sich wie Schilf im Wind“, beschreibt ein Forscher.

35% Textlücken erschweren die Analyse. Doch selbst Fragmente zeigen: Dies war „Dichtung für die Ohren“. Die Erzählungen sollten gehört – nicht nur gelesen werden.

Formelhafte Wendungen und Wiederholungen

„Stadt der breiten Plätze“ – diese Formel für Uruk taucht 18 Mal auf. Solche Weisen zu sprechen halfen Sängern beim Memorieren. Die Tabelle zeigt kulturelle Vergleiche:

| Stilmittel | Gilgamesch-Epos | Homer |

|---|---|---|

| Epitheta | «Herr von Uruk» | «Völkerfürst Agamemnon» |

| Wiederholungen | 143 Formeln | 89 feste Wendungen |

| Metaphern | «Schlangenhaar» | «Rossefütternder Hektor» |

Blockierte Zeilen weisen auf Chorpassagen hin. „Ein Text zum Mitsprechen“, vermuten Experten. Diese Technik verbindet 4000 Jahre Literaturgeschichte.

Kulturelle Bedeutung und Einfluss

Thomas Mann nannte es die „Urform aller Tragik“ – ein Werk, das Grenzen überschritt. Das Gilgamesch-Epos war nie nur ein babylonischer Text. Es wurde zur universellen Geschichte, die Kulturen über Jahrtausende prägte.

Das Epos in der antiken Welt

Schon im 2. Jahrtausend v. Chr. reiste der Text weit. Elamische und hurritische Übersetzungen beweisen: Nachbarkulturen adaptierten die Geschichte. Selbst Aelian erwähnte es in „De natura animalium“ – als Symbol für menschliche Hybris.

Rezeption in späteren Kulturen

In Qumran tauchte es als „Buch der Riesen“ auf. Hellenistische Herrscher nutzten seine Motive für ihre Ideologie. Der mittelalterliche Alexanderroman zeigt Spuren – ein Beweis für die Weisen, wie das epos weiterlebte.

Vergleiche mit anderen antiken Epen

Anders als die Ilias stellt es das Schicksal infrage. Gilgamesch rebelliert gegen die Götter, während Achilles sein Los akzeptiert. Beide Epen fragen nach dem Sinn – doch nur eines gibt keine Antworten.

„Hier klingt die Ur-Angst der Menschheit.“

Die Zeit hat diesen Text nicht vergessen. Von Keilschrift bis Moderne: Seine Themen bleiben aktuell. Wer heute Uruks Mauern sieht, versteht – manche Fragen überdauern alles.

Moderne Interpretationen und Adaptionen

Von der Keilschrift zum Digitalzeitalter – das Epos bleibt lebendig. Was einst mesopotamische Schreiber verewigten, inspiriert heute Autoren, Künstler und Forscher weltweit. Die uralte Geschichte hat ihren Staub abgeschüttelt und glänzt in neuem Licht.

Das Gilgamesch-Epos in der heutigen Literatur

Philip Roth baute in „The Great American Novel“ versteckte Bezüge ein. Sein Autor-Kollege John Gardner interpretierte die Geschichte als Warnung vor Machtmissbrauch.

Ursula K. Le Guin sah mehr:

„Hier klingt ein proto-feministisches Epos an – lange bevor der Begriff existierte.“

Ihre Analyse von Schamhats Rolle revolutionierte die Gender-Studies.

Musikalische und künstlerische Umsetzungen

1958 explodierte Bohuslav Martinůs Kantate vor dramatischer Wucht. Das assyrische Relief AO 19863 im Louvre zeigt den Tod Enkidus – ein Meisterwerk der Antike.

Moderne 3D-Technik lässt Uruks Mauern wiedererstehen. „Jeder Ziegel erzählt vom Leben in der ersten Megacity“, schwärmen Archäologen.

Die aktuelle wissenschaftliche Forschung

Digitale Keilschrift-Datenbanken (CDLI) entschlüsseln Geheimnisse. Jeder Klick fördert neue Erkenntnisse zutage.

Ein Bett aus Fragmenten: Theodore Kwasman entdeckte 1997 fehlende Zeilen. Sein Fund veränderte die Deutung von Tafel 11 für immer.

Fazit: Die bleibende Bedeutung des Gilgamesch-Epos

4000 Jahre später stellt das Epos noch immer dieselben Fragen. Was macht uns menschlich? Wie akzeptieren wir unsere Grenzen? Gilgameschs Suche nach Unsterblichkeit wirkt heute – in Zeiten von Klimakrise und Pandemien – erschreckend aktuell.

Sein Werk ist mehr als Literatur. Es warnt vor Hybris, feiert Freundschaft und fragt nach dem Sinn. „So preise ihn am Tor der Unterwelt!“ (Tafel 12) – dieser Satz hallt nach.

Die Themen Tod und Leben verbinden Kulturen. Doch während Assurbanipals Bibliothek brannte, überdauerten die Tontafeln. Ein Appell: Wir müssen fragile Kulturschätze besser schützen.

Vielleicht bergen irakische Archive noch verlorene Fragmente. Bis dahin bleibt das Epos ein Kompass – so unvollständig wie das menschliche Dasein selbst.