Wussten Sie, dass Goethes Faust über 60 Jahre lang geschrieben wurde? Dieses Meisterwerk von Johann Wolfgang Goethe ist nicht nur ein Klassiker – es fesselt bis heute mit seiner explosiven Mischung aus Drama und Philosophie.

Die Legende vom gelehrten Doktor, der seine Seele für grenzenloses Wissen verkauft, stammt aus dem Mittelalter. Doch Goethe verwandelte sie in ein Stück Weltliteratur. Sein Faust stellt Fragen, die uns alle betreffen: Wie weit darf der Mensch für Erkenntnis gehen? Was ist der Preis des Strebens?

Die Geschichte ist mehr als ein Teufelspakt. Sie zeigt die Welt als Bühne menschlicher Triumphe und Tragödien. Bis heute spiegelt sie unser Leben – voller Gier, Reue und der ewigen Suche nach mehr.

Einleitung: Die Legende des Doktor Faust

Wer war der historische Faust, und wie wurde er zur literarischen Ikone? Um 1480 geboren, lebte der reale Johann Georg Faust als Wanderastrologe und Alchemist. Seine Experimente und okkulten Praktiken machten ihn berüchtigt – und zum Stoff für eine Tragödie, die Jahrhunderte überdauern sollte.

1587 verbrannte die Lutherische Kirche seine Schriften. Doch die Sage überlebte. Im Volksbuch Historia von D. Johann Fausten wurde er zum Menschen, der mit dem Teufel paktiert. Ein Grenzgänger zwischen Wissen und Aberglaube – fesselnd wie gefährlich.

Bevor Goethe ihn zum Werk der Weltliteratur erhob, begeisterten Puppenspiele und Christopher Marlowes Theaterstück das Publikum. Faust war schon damals mehr als ein Dichter-Projekt: ein Symbol für menschlichen Übermut.

Die Tragödie begann lange vor den berühmten Jahren in Weimar. Sie wurzelt in einer Zeit, als Magie und Wissenschaft noch Hand in Hand gingen.

Die historischen Wurzeln der Faust-Figur

Magie, Tod und Schicksal – die wahre Geschichte hinter dem Mythos ist noch düsterer. Lange bevor Johann Wolfgang Goethe den Stoff zur Weltliteratur erhob, jagte der reale Faust den Menschen Angst ein.

Johann Georg Faust: Der Mann hinter der Legende

1540 endete sein Leben spektakulär: Ein Laborexplosion in Staufen. Zeitgenossen sahen darin Gottes Strafe. Luther verurteilte ihn als «Schwarzkünstler» – ein Mann, der mit Dämonen paktiere.

Dokumente belegen seine Wanderjahre:

| Ort | Ereignis | Quelle |

|---|---|---|

| Erfurt | Astrologie-Vorlesungen | Universitsätsarchive |

| Krakau | Teufelsbeschwörungen | Stadtchroniken |

| Nürnberg | Verbotene Magie | Ratsprotokolle |

Die Faust-Legende im Mittelalter

Seine Mutter soll eine Kräuterheilerin gewesen sein – ein Detail, das ihn in der Hexenverfolgung verdächtig machte. Flugblätter nutzten ihn als Warnung:

«Fausts Bund mit dem Teufel zeigt: Wer Wissen über Gott hinaus begehrt, findet nur Verderben.»

Erst im 18. Jahrhundert wandelte sich das Bild. Aus dem Abschreckungsbeispiel wurde Literatur – und Goethes Lebenswerk.

Goethes Faust: Ein Meisterwerk der deutschen Literatur

Goethes Faust entstand nicht über Nacht – es war ein Lebenswerk. Über 60 Jahren (1772–1832) feilte der Dichter am Text, von der ersten Skizze bis zum vollendeten Drama. Ein Prozess, der so komplex ist wie die Figur selbst.

Entstehungsgeschichte des Werkes

1775 schrieb Goethe den Urfaust – roh, voller Sturm-und-Drang-Energie. Die Gretchen-Figur entstand unter dem Einfluss von Herders Volksliedern. Doch das war erst der Anfang.

1786, während seiner Italienreise, wandelte sich sein Stil. Aus dem wilden Jugendwerk wurde ein reflektiertes Kunstwerk. Schiller drängte ihn später zur Vollendung: «Faust muss fertig werden!»

Die Weimarer Klassik und ihr Einfluss

Ab 1797 prägte die Weimarer Klassik den zweiten Teil. Goethe verband antike Ästhetik mit humanistischen Idealen. Ein Beispiel:

| Jahr | Ereignis | Einfluss |

|---|---|---|

| 1808 | Erster Teil veröffentlicht | Napoleonische Kriege |

| 1832 | Zweiter Teil vollendet | Tod Goethes |

«Das Wahre war ihm schon, das Schöne wurde ihm zur Pflicht.»

So wurde aus einer Sage ein Drama für die Ewigkeit – und Deutschlands berühmtester Text.

Die Figur des Faust: Ein komplexer Charakter

Was treibt einen Gelehrten dazu, seine Seele zu verkaufen? Goethes Faust ist kein Bösewicht – sondern ein Mensch, der an den Grenzen des Wissens scheitert. Seine Tragödie beginnt im Kopf: ein genialer Geist, gefangen in ewiger Unzufriedenheit.

Fausts Suche nach Erkenntnis

Im gotischen Studierzimmer packt ihn die Verzweiflung: «Da steh ich nun, ich armer Tor!» (V. 358). Bücherwissen genügt ihm nicht – er will das Leben selbst begreifen. Die Osterglocken, die ihn vom Selbstmord abhalten, symbolisieren seine letzte Verbindung zur Hoffnung.

Sein berühmter Ausruf «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» (V. 1112) zeigt den Kernkonflikt:

- Der Drang nach göttlicher Weisheit

- Die teuflische Versuchung, alles zu erfahren

Der Pakt mit dem Teufel als Wendepunkt

Mephisto nutzt Fausts Schwäche aus. Die Wette ist kein fairer Deal – sie ist eine Falle. Der Vertragswortlaut verrät viel über Fausts Psyche:

| Schlüsselzitat | Bedeutung |

|---|---|

| «Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch!» (V. 1699) | Fausts Streben nach Perfektion – selbst der Teufel kann ihn nicht bremsen |

«Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.»

Mehr über Goethes Leben und Werk erfahren Sie in unserer vertiefenden Analyse. Faust bleibt ein Rätsel – genau wie die menschliche Natur selbst.

Mephistopheles: Der teuflische Verführer

Mephisto – kein klassischer Dämon, sondern ein scharfsinniger Zyniker der Moderne. In Goethes Faust verkörpert er nicht nur das Böse, sondern auch eine tiefe Menschenverachtung. Sein berühmtes Zitat «Ich bin der Geist, der stets verneint!» (V. 1338) offenbart seine destruktive Philosophie.

Mephistos Wette mit Gott

Inspiriert von Hiob 1,6-12 wetten Gott und Mephisto um Fausts Seele. Im Prolog im Himmel nennt der Herr Faust seinen «Knecht» – doch Mephisto zweifelt: «Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag.» Die Wette zeigt Goethes geniale Umdeutung biblischer Motive.

Seine Methoden der Verführung

Mephisto nutzt psychologische Tricks: Er verjüngt Faust, verschafft ihm Geld und Macht. Doch sein gefährlichstes Werkzeug ist die Natur des Menschen selbst. Seine Strategien im Überblick:

| Methode | Beispiel | Wirkung |

|---|---|---|

| Verjüngungstrunk | Hexenküche | Faust wird jugendlich und leidenschaftlich |

| Gesellschaftlicher Aufstieg | Auerbachs Keller | Faust verliert seine moralischen Grenzen |

| Ironische Provokation | «Grau ist alle Theorie!» | Zerstört Fausts Vertrauen in die Wissenschaft |

«Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.»

Am Ende bleibt Mephisto ambivalent – Diener und Gegenspieler zugleich. Ein Teufel, der mit Worten mehr erreicht als mit Flammen.

Gretchen: Die unschuldige Opferfigur

Ein junges Mädchen wird zum Spielball höherer Mächte. Gretchens Schicksal in Goethes Drama zeigt, wie Unschuld und Leidenschaft tödlich kollidieren können. Ihr Charakter basiert auf realen Fällen wie Susanna Margaretha Brandt, die 1772 wegen Kindsmords hingerichtet wurde.

Gretchens Beziehung zu Faust

Die Liebe zwischen Gretchen und Faust ist von Anfang an ungleich. Während der Gelehrte sie als Objekt seiner Begierde sieht, verliebt sie sich unschuldig. Das Schmuckkästchen, das Mephisto in ihrem Zimmer platziert, wird zum Symbol ihrer Verführung.

Gretchens berühmtes Lied «Am Spinnrad» offenbart ihre innere Zerrissenheit:

«Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.»

Ihre Naivität steht im Kontrast zu Fausts berechnender Leidenschaft.

Ihr moralischer und spiritueller Konflikt

Als Gretchen ein Kind erwartet, beginnt ihr Absturz. Die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts kennt kein Erbarmen für uneheliche Mütter. Ihr Kerker-Monolog zeigt die Verzweiflung: «Bin eine arme unwissende Magd.»

Ihre Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, den Faust gibt. Gretchens Schuldgefühle treiben sie in den Wahnsinn. Doch selbst im Untergang bewahrt sie eine Würde, die Faust fehlt.

Feministische Kritiker sehen in Gretchen heute nicht nur das «ewig Weibliche», sondern ein Opfer patriarchalischer Strukturen. Ihre Tragödie bleibt aktuell – ein Spiegel gesellschaftlicher Doppelmoral.

Der Prolog im Himmel: Die Wette zwischen Gott und Mephisto

Bevor Faust auf Erden sein Schicksal besiegelt, öffnet sich der Vorhang im Himmel. Drei Erzengel – Raphael, Gabriel und Michael – preisen Gottes Schöpfung. Doch dann betritt Mephisto die Bühne.

Der Prolog im Himmel zitiert die Hiobsgeschichte: Gott erlaubt dem Teufel, Faust zu versuchen. «Kennst du den Faust?», fragt der Herr. Mephistos Antwort ist scharf: «Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag.»

Die göttliche Wette dreht sich um die Theodizee-Frage: Kann der Mensch gut bleiben, wenn man ihn versucht? Goethe zeigt Gott als souveränen Regisseur – Mephisto ist nur sein «Schalk».

| Figur | Rolle | Schlüsselzitat |

|---|---|---|

| Gott | Regisseur | «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.» |

| Mephisto | Gegenspieler | «Ich bin der Geist, der stets verneint!» |

«Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang.»

Der Prolog im Himmel kontrastiert Makrokosmos (Himmel) und Mikrokosmos (Fausts Studierzimmer). Schon hier klingt an, was Gretchen später retten wird: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.»

Fausts Studierzimmer: Der Beginn der Tragödie

In einem düsteren gotischen Raum beginnt Fausts innerer Kampf. Das Studierzimmer wird zum Spiegel seiner Seele – voller staubiger Bücher und alchemistischer Geräte. Jeder Winkel atmet Magie und gescheiterte Experimente.

Die Beschwörung des Erdgeistes

Mit dem Makrokosmos-Zeichen versucht Faust, den Erdgeist zu rufen. Doch die Vision überwältigt ihn: «Schreckliches Gesicht!» (V. 490). Der Geist verhöhnt ihn: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!» (V. 512).

Goethes eigenes Interesse an Alchemie schimmert hier durch. Die Szene zeigt Fausts Grenzen – zwischen Wahn und Erleuchtung.

Fausts Verzweiflung und Suizidgedanken

Die Verzweiflung treibt ihn an den Rand des Todes. Vor einem Giftbecher murmelt er: «Der Trunk aus dem Becher wird mir nicht zur Qual.» (V. 690). Erst Osterglocken halten ihn zurück.

Sein berühmter Monolog enthüllt die Krise: «Habe nun, ach! Philosophie durchaus studiert.» (V. 354). Bücherwissen kann die Lebensfragen nicht beantworten.

«Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.»

In diesem Raum fällt die Entscheidung – noch bevor Mephisto die Tür öffnet. Das Studierzimmer wird zum Wendepunkt zwischen Gelehrsamkeit und Teufelspakt.

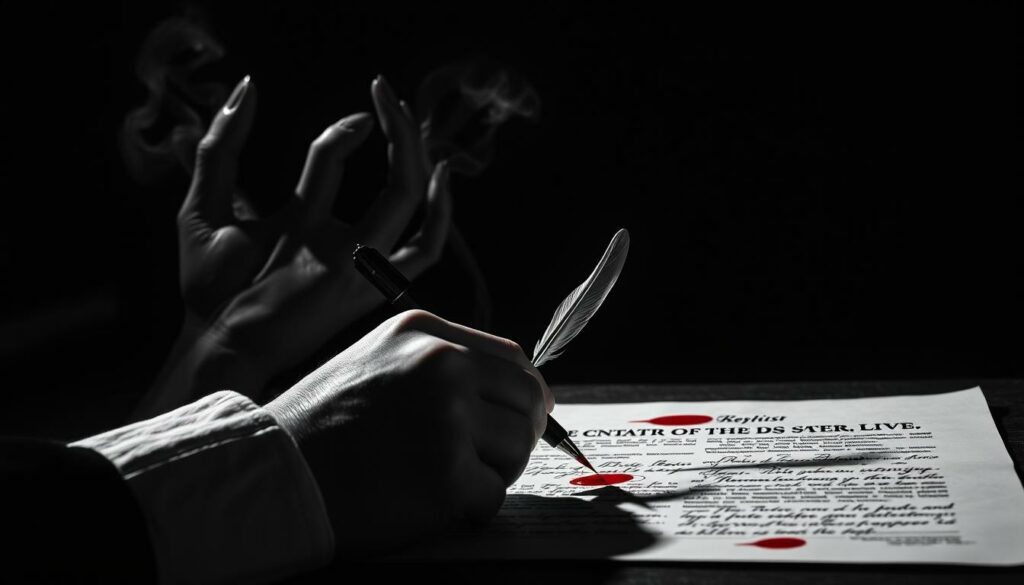

Der Teufelspakt: Fausts Abkommen mit Mephisto

Blut tropft auf Pergament – mit dieser Unterschrift besiegelt Faust sein Schicksal. In Vers 1740 drückt er den Teufelspakt mit eigenem Blut: «Blut ist ein ganz besondrer Saft.» Kein juristisches Formular, sondern ein metaphysischer Vertrag.

Die Wette um Fausts Seele

Der Pakt knüpft an die Wette im Prolog an. Mephisto wird Diener – doch nur scheinbar. Juristisch trickreich formuliert er die Klausel: Fausts Seele gehört ihm, wenn der Gelehrte einen Augenblick der Zufriedenheit erlebt.

Goethe spielt mit Rechtssprache: «Wenn ich zum Augenblicke sage: Verweile doch!» (V. 1699). Die Blutstropfen symbolisieren Lebenskraft – und dass Faust bereits verloren ist, wie detaillierte Textanalysen zeigen.

Die Verjüngung Fausts

In der Hexenküche vollzieht sich die Verjüngung. Spiegelzauber manipulieren Fausts Selbstbild. Mephisto nutzt seine Midlife-Crisis: «Da steh ich nun, ich armer Tor!» wird zum «Fühl ich mein Junges Blut!»

Doch die Jugend ist trügerisch. Fausts Ekstase weicht Gewissensbissen – besonders als er Gretchen trifft. Die Seele bleibt gefährdet, selbst im jungen Körper. Ein Teufelspakt ohne Exit-Klausel.

Auerbachs Keller und die Hexenküche: Fausts erste Erfahrungen

Ein Weinkelch wird zur Falle – Mephistos erstes Spiel mit Fausts Sinnen. Nach dem Teufelspakt führt der Verführer ihn an zwei Schauplätze: die reale Welt der Studenten und die magische der Alchemie.

Die Studentenszene in Auerbachs Keller

In Leipzigs historischem Auerbachs Keller brodelte das Leben. Goethe kannte das Lokal selbst – als Student 1765. Mephisto inszeniert hier ein groteskes Schauspiel: «Wein» verwandelt sich in Flammen, Tische schweben. Die Studenten lachen, doch Faust erkennt die Warnung nicht.

Die Szene spiegelt gesellschaftliche Abgründe:

- Alkoholexzess als Flucht vor dem Denken

- Mephistos Zynismus: «Der Mensch bleibt stets gleich närrisch»

Die Verjüngung in der Hexenküche

Dunkler noch wirkt die Hexenküche. Hier braut Mephisto Fausts Verjüngungstrank – ein Mix aus Alchemie und Täuschung. Spiegel zeigen ihm verführerische Bilder: «Das schönste Bild von einem Weibe!» (V. 2439).

Der Trank symbolisiert mehr als Jugend:

- Verlust der Vernunft

- Vorbereitung auf Gretchens Verführung

«Die Bande der Menschheit, ach! zerreissen.»

Als Faust den Kelch leert, beginnt der trügerische Zauber. Die Verzauberung seiner Sinne ebnet den Weg zur Tragödie – doch das ahnt er noch nicht.

Die Gretchen-Tragödie: Liebe und Untergang

Eine unschuldige Liebe endet im Abgrund – Gretchens Schicksal zeigt die brutale Realität des 18. Jahrhunderts. Ihr Lied «Meine Ruh ist hin» wird zum Soundtrack eines moralischen Sturzes. Goethe zeichnet hier kein Märchen, sondern ein soziales Drama.

Von der Liebe zur Schuld

Gretchens Schuld beginnt lange vor dem Kindsmord. Schon das Blumenorakel («Er liebt mich…») deutet ihr naives Vertrauen an. Die Gesellschaft jener Zeit kennt kein Erbarmen für uneheliche Mütter – historische Gesetze sahen selbst für Verzweiflungstaten die Todesstrafe vor.

Fausts Fluchtruf «Bin der Flüchtling!» unterstreicht seine Feigheit. Während er auf dem Blocksberg tanzt, verblutet Gretchens Würde. Goethe nutzt diesen Kontrast gnadenlos.

Der Kerker als Endstation

Im Kerker erreicht die Tragödie ihren Höhepunkt. Gretchens religiöse Wahnvorstellungen («Die Glocke ruft!») zeigen eine gebrochene Seele. Faust kommt zu spät – seine Rettung ist halbherzig, ihre Sühne radikal.

«Heinrich! Mir graut’s vor dir.»

Am Ende bleibt eine Frage: Wer ist hier der wahre Sünder? Gretchen bezahlt mit ihrem Leben – Faust wandert weiter. Ein Stück Geschichte, das bis heute nachhallt.

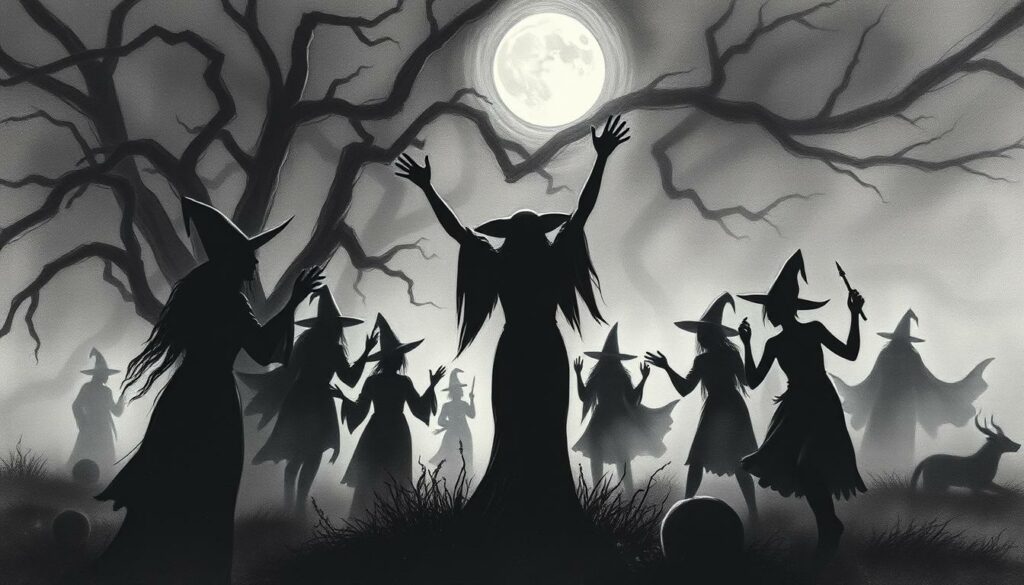

Die Walpurgisnacht: Ein Höhepunkt der Verführung

Mitternacht auf dem Brocken – ein Hexensabbat entfesselt die dunkelsten Fantasien. Goethes Walpurgisnacht verbindet Volksglauben mit poetischer Freiheit. Inspiriert von seiner Harzreise 1777 schuf er eine Szene, die zwischen Albtraum und Karneval schwankt.

Die Begegnung mit den Hexen

Lodernde Feuer, tierische Dämonen – Mephisto führt Faust in ein Hexen-Spektakel. Die Szene karikiert zeitgenössische Wissenschaftler als Esel. Selbst Goethes Kritik an Newton schimmert durch, wenn eine «Junge Hexe» über Optik spottet:

«Die Theory ist wie ein alter Ranzen, man trägt ihn verkehrt auf dem Rücken.»

Doch unter dem Grotesken lauert Ernsthaftigkeit. Fausts Tanz mit einer jungen Hexe spiegelt seine Schuld gegenüber Gretchen. Der Blocksberg wird zum Berg der Versuchung.

Fausts Vision von Gretchen

Plötzlich sieht Faust Gretchen – mit blutrotem Halsband. Diese Vision reißt ihn aus dem Rausch. Mephisto bagatellisiert: «Das ist Magie, mein Freund!» Doch das Bild enthüllt Fausts zerrissene Psyche.

Goethe nutzt hier Volkssagen:

- Rote Bänder als Todeszeichen

- Der Brocken als Ort der Seelenprobe

- Hexentanz als Metapher für moralischen Absturz

Die Walpurgisnacht endet als Albtraum zwischen Wirklichkeit und Wahn. Faust flieht – doch Gretchens Schicksal ist bereits besiegelt.

Das Ende der Gretchen-Tragödie: Schuld und Sühne

Im dunklen Kerker entscheidet sich Gretchens Schicksal – eine Szene voller Symbolik und Tragik. Die zerbrochenen Ketten an ihren Handgelenken erzählen von verlorener Freiheit und innerer Gefangenschaft. «Heinrich! Mir graut’s vor dir!» – diese Worte enthüllen ihren endgültigen Bruch mit Faust.

Gretchens Gefangenschaft und Wahnsinn

Gretchens Geist ist gebrochen. Im Wahnsinn murmelt sie von Sünden und himmlischer Strafe. Ihre religiösen Wahnvorstellungen zeigen eine zutiefst verstörte Seele: «Die Glocke ruft! Das Messer zuckt!»

Mephistos zynischer Kommentar «Sie ist gerichtet!» unterstreicht die Grausamkeit ihrer Situation. Doch Gretchen findet eine eigene Form der Gnade – in ihrer ungebrochenen Menschlichkeit.

Fausts gescheiterter Rettungsversuch

Fausts späte Rettung kommt halbherzig. Mit Mephistos Hilfe dringt er in den Kerker ein – doch er kann Gretchens geistigen Zusammenbruch nicht aufhalten. Seine Worte «Du sollst leben!» wirken hohl angesichts ihrer spirituellen Qual.

Die Stimme von oben «Ist gerettet!» beendet die Szene ambivalent. Während Gretchen erlöst wird, bleibt Fausts Schuld ungesühnt. Sein Weg führt weiter – direkt in den zweiten Teil der Tragödie.

«Die Bande der Menschheit sind zerrissen.»

Diese Schlussszene wirft Fragen auf: Wer trägt die größere Schuld? Gretchen bezahlt mit ihrem Leben – Faust flieht in neue Abenteuer. Ein dramatisches Finale, das bis heute interpretiert wird.

Die literarische Bedeutung von Goethes Faust

Von der Bühne bis zum Film – Fausts Geschichte lebt in unzähligen Formen weiter. Seit der Uraufführung 1829 inspirierte das Werk Generationen von Künstlern. «Es ist kein Buch, es ist ein seismografischer Apparat», schrieb ein Kritiker 1832.

Faust in der Weimarer Klassik

Die Weimarer Klassik prägte Fausts endgültige Form. Schillers Ästhetik-Briefe inspirierten Goethe zu strengeren Versformen. Doch das Werk blieb wild – ein Vulkan in klassizistischem Gewand.

Zentrale Merkmale dieser Synthese:

- Sturm-und-Drang-Emotionen in antiker Dramaturgie

- Humanistische Ideale neben düsteren Abgründen

- Gretchens Tragödie als bürgerliches Drama im klassischen Rahmen

Moderne Interpretationen und Adaptionen

1947 schuf Thomas Mann mit Doktor Faustus eine radikale Neuinterpretation. Sein Komponist Leverkühn verkörpert Deutschlands Abgründe im 20. Jahrhundert.

Andere bedeutende Interpretationen:

| Form | Beispiel | Jahr |

|---|---|---|

| Oper | Gounods Faust | 1859 |

| Theater | Gründgens‘ Inszenierung | 1957 |

| Film | Murnaus Stummfilm | 1926 |

«Faust ist kein Charakter, sondern ein Prisma – jeder sieht sein eigenes Gesicht darin.»

Feministische Lesarten rücken Gretchen in den Mittelpunkt. Marxistische Deutungen (Lukács) sehen Faust als Opfer kapitalistischer Gier. Die Weimarer Klassik war nur der Anfang – der Stoff bleibt explosiv.

Fazit: Die zeitlose Faszination des Faust-Stoffes

Moderne Technologien machen Fausts Dilemma aktueller denn je. In einer Ära künstlicher Intelligenz und Genmanipulation wirkt sein Streben nach grenzenlosem Wissen erschreckend vertraut. Der Konflikt zwischen Ethik und Fortschritt bleibt unser ständiger Begleiter.

Goethes Faust überwindet Epochen – von Berlioz‘ Oper bis zu Mahler-Sinfonien. Thomas Mann nannte ihn die «deutscheste aller Dichtungen». Doch sein universeller Kern spricht alle Kulturen an: das Ringen um Erkenntnis und ihre Grenzen.

Die Kulturgeschichte zeigt: Faust ist kein Charakter, sondern ein Spiegel. Ob in Laboren oder Algorithmen – sein Pakt mit dem Teufel warnt vor dem Preis des Wissensdurstes. Ein Mythos, der immer neue Antworten fordert.